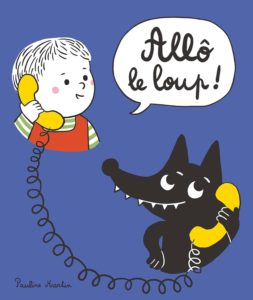

Allo le loup !

Pauline Martin

La Partie, 2025

Même pas peur ! … et au lit

Par Anne-Marie Mercier

A la fois récit rassurant pour ceux qui ont peur du loup (ou aiment en avoir peur) et rituel d’endormissement, voilà un « deux-un-un » bien calibré.

A la fois récit rassurant pour ceux qui ont peur du loup (ou aiment en avoir peur) et rituel d’endormissement, voilà un « deux-un-un » bien calibré.

Pour le premier aspect, l’album s’ouvre sur une forêt noire de sapins stylisés sur fond de ciel nocturne dans lequel se découpe une bulle où se lit le hurlement du loup. Celui-ci apparait à la page suivante, silhouette noire sortant du bois… On retrouvera le même dispositif nocturne toutes les deux doubles pages, avec différentes situations (à bord d’un voilier, en vélo…) : le loup se rapproche peu à peu, jusqu’à sonner à la porte de la maison puis tenter d’y entrer par la cheminée…

Ce récit alterne avec l’autre série de doubles pages, très colorées, montrant le petit Léon chez lui, à table, dans son bain, sur son pot, avec sa maman ou son papa, puis couché avec ses doudous et expliquant chaque fois au loup, au téléphone, pourquoi celui-ci ne peut pas venir le voir à ce moment, tant il est occupé. L’album se clôt avec une image, toujours nocturne, du loup dans son lit, puis une double page reprenant la première et substituant aux hurlements du début les ronflements du loup endormi.

Que le téléphone avec fil représenté sur la couverture ait l’air assez vieillot d’aspect colle parfaitement à l’histoire : il ressemble à un jouet plutôt qu’à un vrai téléphone, comme celui de la fin, plus proche cette fois du portable ; c’est donc bien un jeu. Tout l’ensemble est très mignon et doux,… même le loup qui semble perpétuellement sourire et a l’œil tout rond d’un étonné.