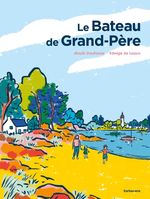

Le Bateau de Grand-Père

Maylis Daufresne – Edwige de Lassus

Sarbacane 2025

La mémoire et la mer

Par Michel Driol

Premier retour printanier à la maison bretonne de Grand Père après sa mort, pour Joseph, sa petite sœur Iris et leur mère. Les souvenirs se mêlent aux objets, aux parties de plaisir avec les cousins. Qua faire du vieux bateau qui se dégrade dans la grange, dans lequel Joseph retrouve le vieux pull de son grand-père et son odeur ? L’emmener en mer, pour qu’il y coule dans son univers, et qu’on revienne le voir, à toutes les vacances.

Premier retour printanier à la maison bretonne de Grand Père après sa mort, pour Joseph, sa petite sœur Iris et leur mère. Les souvenirs se mêlent aux objets, aux parties de plaisir avec les cousins. Qua faire du vieux bateau qui se dégrade dans la grange, dans lequel Joseph retrouve le vieux pull de son grand-père et son odeur ? L’emmener en mer, pour qu’il y coule dans son univers, et qu’on revienne le voir, à toutes les vacances.

Avec beaucoup de douceur et de poésie, cet album aborde la question de la mort, du deuil et du souvenir. Le texte, écrit à la 3ème personne, plutôt du point de vue de Joseph, mêle impressions subjectives et notations objectives : dès la première page, les herbes hautes, signe implicite d’une pelouse qui n’est plus entretenue, et la présence familière des objets que l’on retrouve, comme la cafetière cabossée. Avec discrétion, le texte porte les traces du point de vue de Joseph, à travers des verbes comme s’étonne, guette, sait… L’album alterne aussi le récit du présent, des activités du printemps, avec les souvenirs des activités partagées avec le grand-père : l’observation de Sirius, la nuit, les sorties en mer sur le voilier, rendant ainsi la figure du grand-père extrêmement présente dans l’esprit de Joseph – et dans les illustrations. Le texte attache une importance particulière et sensible aux notations des bruits et des silences. Silence de la maison, souvenir de la voix murmurée du grand père, de ses propos, chant de la mère pour endormir la sœur, trilles d’un oiseau… puis silence final, troué de rares paroles « il est temps » dit maman, au moment de lancer le bateau à l’eau pour la dernière fois, dans une sorte de solennité qui contraste avec les jeux auxquels se sont livrés les enfants sur la plage.

L’album réussit aussi à faire alterner les moments de joie, de jeux (la cueillette des fraises, la cabane dans l’arbre avec les cousins…) avec des moments où on se souvient avec nostalgie de celui qui n’est plus là. Sa force réside peut-être dans le fait d’immerger – et non d’enterrer – une figure du grand-père à travers son grand-père, la plage, l’océan, devenant ainsi des lieux de mémoire pleins de vie, avec les algues qui s’accrochent au mat. Mais comment aussi ne pas penser à la barque des morts pour traverser le Styx, ou aux rites funèbres basés sur des bateaux sépultures ?

Edwige de Lassus propose des illustrations en grand format, représentant une Bretagne dans des couleurs qui évoquent Gauguin, avec des bleus profonds qu’on retrouve d’une page à l’autre, bleu du vase, bleu des feuillages, bleu due la nuit, bleu du bateau, et des jeunes éclatants, jaune de la plage, des champs, et de la lumière sur la mer. Deux couleurs qui disent à la fois la tristesse et l’espoir, symbolisant la mort et la vie.

Un album sensible qui parle de souvenir et de deuil, qui parvient à tisser le rêve et le quotidien, pour évoquer ces liens intergénérationnels entre un grand-père disparu et son petit-fils, un album dans lequel nombre de jeunes lecteurs reconnaitront leurs propres sentiments et émotions.