La Guerre de Jeanne

Kochka

Flammarion jeunesse 2025

Proses pour se souvenir

Par Michel Driol

Elève de troisième, Jeanne est bouleversée par la seconde guerre mondiale au point qu’elle préfère faire des recherches sur la guerre, les camps, la Résistance, plutôt que d’aller au collège. A la fin du roman, toute la classe se rend sur les plages du débarquement, pour un hommage plein d’émotion et de vie aux soldats qui y sont morts.

Elève de troisième, Jeanne est bouleversée par la seconde guerre mondiale au point qu’elle préfère faire des recherches sur la guerre, les camps, la Résistance, plutôt que d’aller au collège. A la fin du roman, toute la classe se rend sur les plages du débarquement, pour un hommage plein d’émotion et de vie aux soldats qui y sont morts.

On est d’abord séduit, dans ce roman, par l’écriture de Kochka, une écriture toute en finesse et pleine de force dans les images qu’elle parvient à imposer au lecteur, tel cet incipit :

Elle ne tomba pas tout de suite comme une bombe, la guerre dans la vie de Jeanne.

Un incipit qui, dans la déstructuration de la phrase, annonce le bouleversement que la découverte de la guerre, de ses horreurs, sera pour Jeanne. Et c’est bien la force de ce roman de moins raconter la guerre – d’autres l’ont fait – que de dire les émotions, des questionnements, les sentiments éprouvés par sa jeune héroïne tout au long de ses découvertes et de ses rencontres. Jeanne est une belle héroïne de roman jeunesse, adolescente sérieuse, engagée dans ses études, dans ses recherches, elle vit les choses en profondeur de tout son être. Elle affronte de face ses découvertes, ce qu’est l’horreur de la guerre, avec une profonde humanité. Elle s’indigne, se révolte, ne reste pas indifférente. Et, au lieu d’une copie sur la seconde guerre mondiale, elle rend un essai bouleversant retraçant la façon dont elle ressent cette époque, en mettant en évidence certains des héros, mais terminant par un vibrant plaidoyer pour la fraternité.

De fait, Kochka entremêle plusieurs thèmes ou fils narratifs. D’abord, il y a l’entourage de Jeanne, son amitié d’enfance pour Sidoine, qu’une otite a privé de l’audition. Amitié enfantine, qui a crû tout au long de l’adolescence, exemple vivant de fraternité. Ensuite il y a le personnage étonnant de Simon, jeune stagiaire à la médiathèque, descendant de résistant, mais surtout esprit libre, non conformiste, porteur de la sagesse de sa grand-mère. Ce qui conduit au deuxième thème, la transmission. Transmission familiale, transmission entre les derniers survivants et la jeune génération. Mais le roman va plus loin que le rappel d’un nécessaire devoir de mémoire. La question qu’il pose est celle du rapport entre le passé et le présent, mais aussi celle des leçons que l’histoire peut donner. Parmi les leçons que Jeanne apprend, il y a celle du pardon. Il ne s’agit pas de condamner, mais de comprendre, comprendre l’engrenage des faits, mais aussi connaitre ses propres valeurs. Que répondre à la question qu’elle pose à ses parents, quand elle leur demande s’ils auraient caché des juifs ? Jeanne grandit, comprend la complexité du monde, s’interroge sur les responsabilités individuelles et collectives, mais comprend surtout les valeurs qui permettent de résister face à la barbarie, et principalement celle de la fraternité, maitre mot de l’ouvrage.

Au-delà d’un récit de la Seconde Guerre mondiale, l’ouvrage accompagne Jeanne dans une réflexion philosophique sur le Mal, sur ce qui peut conduire l’humanité à s’engouffrer dans cette voie-là, et les façons d’y résister, c’est-à-dire de faire humanité. Thèmes exigeants, mais lecture facilitée par la brièveté des chapitres, par le découpage rigoureux et chronologique en 7 parties, par l’usage des dialogues, vivants, touchant aux questions de fond, jamais superficiels, et par un point de vue omniscient qui aide à décrypter les attitudes, les pensées de chacun dans une réelle polyphonie., où se mêlent les voix et les propos de Jeanne, de son entourage, des descendants d’un Résistant., autant de voix qui invitent à ne pas oublier, mais aussi à vivre pleinement le présent sans occulter le passé.

A l’heure où tremblent les valeurs qu’on croyait les plus assurées, à l’heure où les derniers survivants disparaissent, un roman salutaire et profondément humain, humaniste, pour illustrer la façon dont la jeunesse d’aujourd’hui peut s’emparer de cette histoire dans ce qu’elle a de plus tragique afin d’apprendre d’abord à écouter sans juger, à se défier des phrases fausses, à semer partout des grains de fraternité.

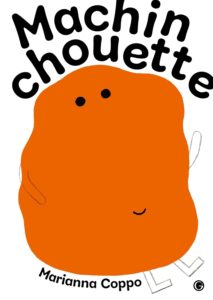

Commençons par une petite leçon de physique : au début , il y a de la matière informe, et puis, après un grand boum (ou plutôt un « bang »), « toutes les choses que l’on connaît aujourd’hui ». Prennent forme les grandes choses (à l’image, oranges sur fond blanc : baleine, éléphant, arbre), les petites choses (bonbon, coccinelle, fourmi, bille…) et même « les choses très compliquées » (E=mc2, le signe Pi, un Rubick’s cube…), toutes, sauf un petit bout de quelque chose qui est resté informe, un « machin chouette ». C’est ainsi que sera nommé cet étrange personnage en forme de patate, orange, avec deux yeux, une bouche expressive et des membres tout juste crayonnés.

Commençons par une petite leçon de physique : au début , il y a de la matière informe, et puis, après un grand boum (ou plutôt un « bang »), « toutes les choses que l’on connaît aujourd’hui ». Prennent forme les grandes choses (à l’image, oranges sur fond blanc : baleine, éléphant, arbre), les petites choses (bonbon, coccinelle, fourmi, bille…) et même « les choses très compliquées » (E=mc2, le signe Pi, un Rubick’s cube…), toutes, sauf un petit bout de quelque chose qui est resté informe, un « machin chouette ». C’est ainsi que sera nommé cet étrange personnage en forme de patate, orange, avec deux yeux, une bouche expressive et des membres tout juste crayonnés.