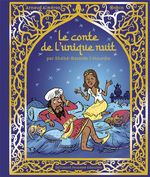

Le Conte de l’unique nuit par Shéhé-Hazarde l’étourdie

Arnaud Alméras – ®obin

Gallimard Jeunesse Giboulées

Salade composée de contes

Par Michel Driol

Reprenant le récit enchâssant les Mille et une nuit, l’album commence avec un roi cruel et féminicide, dont Shéhé-Hazarde, la fille du vizir, entend bien arrêter les crimes. Son plan est simple : raconter un conte et l’interrompre avant la fin… Mais rien ne se passe comme prévu. La jeune fille s’embrouille dans les noms, dans les situations, ce dont le roi se rend compte. Et on glisse ainsi de l’histoire de Sindbad à celle d’Ali Baba, puis à celle d’Aladin… Tout se termine par un mariage dans le conte, et, dans le récit cadre, par un bâillement du roi qui s’endort pendant 1001 nuits… rêvant de l’histoire qui vient de lui être contée.

Reprenant le récit enchâssant les Mille et une nuit, l’album commence avec un roi cruel et féminicide, dont Shéhé-Hazarde, la fille du vizir, entend bien arrêter les crimes. Son plan est simple : raconter un conte et l’interrompre avant la fin… Mais rien ne se passe comme prévu. La jeune fille s’embrouille dans les noms, dans les situations, ce dont le roi se rend compte. Et on glisse ainsi de l’histoire de Sindbad à celle d’Ali Baba, puis à celle d’Aladin… Tout se termine par un mariage dans le conte, et, dans le récit cadre, par un bâillement du roi qui s’endort pendant 1001 nuits… rêvant de l’histoire qui vient de lui être contée.

Cet album revisite habilement trois des histoires les plus connues des mille et une nuits, avec humour et facétie. D’abord par son personnage, une conteuse si étourdie qu’elle en vient à tout mélanger, mais se débrouille pour trouver une explication plausible à méprises, avec un sourire désarmant… Ensuite par le traitement des illustrations, qui jouent à la fois sur l’Orient rêvé des contes, une représentation très enfantine du héros de l’histoire racontée, et de savoureux anachronismes, comme le génie devenu pilote d’avion, ou les grues qui assurent la construction du palais final. Enfin par le jeu avec les récits, qui renouvelle le genre bien connu en littérature pour la jeunesse de la salade de contes. Les glissements progressifs sur les noms des personnages font ainsi passer d’un héros à l’autre, d’une histoire à l’autre, dans un enchainement narratif enlevé, fluide, et surprenant pour le lecteur qui connait les 1001 nuits. Le récit cadre est présent aussi bien dans le texte, marqué par les interruptions du roi, auditeur attentif et méfiant, reprenant chaque erreur, que par l’illustration, montrant, en vignettes, les visages de la conteuse, souriante, sympathique, et du roi, tour à tour, en colère, étonné…

Si le roi est bien conforme au tyran du conte original, la conteuse est une figure féminine actuelle, audacieuse, déterminée, pleine d’humour, qualités qui compensent l’étourderie qui pourrait lui être fatale ! L’album revisite ainsi le pouvoir de la parole et du conte, de façon assez paradoxale dans le renversement final, car le récit embrouillé, confus, mais plein d’épisodes merveilleux, épiques, surnaturels finit par endormir le roi et le neutraliser. Façon de dire le pouvoir des récits, quelle que soit leur qualité, pour lutter contre la violence !