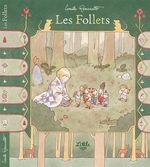

Les Follets

Camille Romanetto

Little Urban 2024

A la recherche du Criquidibou…

Par Michel Driol

En vacances chez ses grands-parents, Madenn ramasse un minuscule bonnet rouge au milieu d’un bois. Quand le propriétaire vient le récupérer, la voilà mise sur la voie de la découverte d’un peuple de créatures minuscules, les follets. Ces derniers ont perdu un objet plein de prix pour eux, le Criquidibou, et ils cherchent Madenn de le retrouver.

En vacances chez ses grands-parents, Madenn ramasse un minuscule bonnet rouge au milieu d’un bois. Quand le propriétaire vient le récupérer, la voilà mise sur la voie de la découverte d’un peuple de créatures minuscules, les follets. Ces derniers ont perdu un objet plein de prix pour eux, le Criquidibou, et ils cherchent Madenn de le retrouver.

Ce roman illustré, découpé en 14 chapitres, entraine ses lecteurs dans un univers enchanteur et des personnages qui évoquent Alice de Lewis Caroll, Hippolène ou Adèle de Claude Ponti, voire la Baba Yaga. Un univers proche, avec ces vacances chez les grands-parents, leurs rituels, leurs manies, leur amour aussi. Un univers féérique, avec ses mystères, ses créatures étranges, et les conversations qu’on peut y tenir avec un héron trop bavard, un lapin prolixe mais ignorant, et une Dame Grelette à la fonction bien définie. On est dans un univers de conte, avec cette maison des grands parents dans la foret, une maison qui a des allures d’isba dans l’illustration, avec la magie des créatures qu’on rencontre, ces follets d’apparence enfantine, pleins de sagesse, avec la quête surtout d’un objet dont on ignore tout, mais dont on laissera le lecteur découvrir à la fin quel il est et à quoi il sert. L’autrice joue avec l’intertextualité pour s’inscrire dans un certain de type de littérature, mais créer aussi un univers bien à elle, un univers dans lequel l’aventure vécue a quelque chose d’initiatique et sert à faire grandir l’héroïne, qui, avec son caractère bien trempé, mais son incapacité à prêter, va découvrir le sens de l’amitié, de l’amour, mais aussi se découvrir loin de sa famille, trouvant ainsi sa propre identité. Ainsi l’autrice propose un conte qui s’affirme comme tel, avec sa structure très archétypale, où tendresse et amitié sont les maitres mots. Le texte est d’abord un récit, qui fait la part belle à l’évocation des lieux, des créatures, des sentiments, des émotions. Il laisse place à quelques bouts rimés, des comptines pour se donner du courage, des formes de sagesse populaire, sorte de parenthèses amusantes. Il pourrait se suffire à lui-même, mais il constitue avec les illustrations un magnifique objet « à l’ancienne ».Outre quelques pages encadrées par des arbres, ou encadrant des fleurs, les illustrations pleine page évoquent, en particulier par les bordures et encadrements, les anciens livres pour enfants, ou, plus spécifiquement, les contes russes illustrés par Bilibine. Des couleurs tendres, des détails précis, des décors fouillés, autant de qualités de ces illustrations qui sont parfois de véritables tableaux.

Un roman illustré à l’écriture pleine de charme, aux illustrations pleines de poésie, qui entraine le lecteur dans un univers très enfantin, très féérique, un univers où tout est sérieux, même le jeu, un univers plein d’une tendre et douce fantaisie.