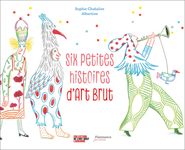

Six petites histoires d’art brut

Sophie Chabalier – Albertine

Flammarion Jeunesse 2025

Aloïse, Augustin, Emile et les autres

Par Michel Driol

L’art brut… On désigne ainsi les œuvres produites des personnes qui n’ont jamais appris à dessiner, à peindre ou à sculpter. Sophie Chabalier, responsable de la médiation et des publics à la Collection de l’art brut de Lausanne fondée par Jean Dubuffet, propose six biographies à destination d’un public enfantin, dans une langue accessible à toutes et tous, cherchant à être au plus près des artistes dont elle parle.

L’art brut… On désigne ainsi les œuvres produites des personnes qui n’ont jamais appris à dessiner, à peindre ou à sculpter. Sophie Chabalier, responsable de la médiation et des publics à la Collection de l’art brut de Lausanne fondée par Jean Dubuffet, propose six biographies à destination d’un public enfantin, dans une langue accessible à toutes et tous, cherchant à être au plus près des artistes dont elle parle.

Une double page est consacrée d’abord à Jean Dubuffet, pour situer sa découverte de ces formes artistiques lors d’un voyage en Suisse. Il sera fil conducteur dans l’album. Puis c’est Aloïse Corbaz, qui cout des feuilles pour peindre des toiles gigantesques, comme un théâtre imaginaire. On se dirige alors vers l’hôpital psychiatrique de Saint Alban, où l’on fait la connaissance d’Auguste Forestier, dont les sculptures se composent d’objets récupérés. Puis on y rencontre Margurite Sirvins, qui se coud une robe de mariée. Puis on rencontre Augustin Lesage, mineur, spirite, peintre. Le voyage continue vers Emile Ratier, cultivateur, sculpteur d’objets animés en bois. Et c’est enfin la rencontre avec Scottie Wilson, poète, vagabond, artiste représentant des animaux. Une conclusion met l’accent sur la créativité et la liberté de ces artistes, avant quelques mots d’une biographie plus classique consacrée à chacun d’eux – « à destination des plus grands », dit le texte.

L’album a le grand mérite de faire connaitre ces histoires personnelles, ces parcours de vie qui conduisent certains à se consacrer à une passion artistique, en suivant au plus près leur cheminement intérieur, leurs espoirs, les éléments déclencheurs, les déceptions, les accidents de vie aussi. Le texte est écrit au présent, rendant ainsi plus sensible chaque épisode de ces vies, chaque anecdote, dans des courtes phrases qui n’hésitent pas à avoir recours à la forme exclamative, façon de montrer l’urgence de la créativité, l’enthousiasme, mais aussi l’admiration face à ces œuvres totalement hors normes. La langue sait aussi se faire poétique, avec des répétitions, des gradations, un véritable travail stylistique. L’album est enfin l’occasion d’évoquer l’Hôpital psychiatrique de Saint Alban, son rôle éminent dans la façon de prendre en charge les patients par des pratiques artistiques, un journal, des voyages…

Les illustrations sont à la hauteur de l’ambition de cet album. D’abord, pour chaque artiste présenté, on a la photo d’au moins une de ses œuvres. Mais Albertine propose un travail plein de fantaisie et de gaité pour faire écho à ces artistes hors normes. Des illustrations souvent d’une facture naïve, exagérant ou faussant la perspective et les proportions, mais surtout rendant hommage à la simplicité des artistes, hommes et femmes du quotidien, saisis à la mine, ou en train de repasser, mais aussi en train de peindre ou de sculpter.

Un documentaire consacré à une forme d’art peu connue, qui se présente comme un voyage à la fois à travers des lieux bien différents, des univers artistiques bien différents, mais aussi à travers des cerveaux et des imaginaires bien particuliers, en marge, mais avant tout libres !