Le Visiteur

Didier Lévy – Lisa Zordan

Sarbacane 2021

Quand le pingouin arriva dans la jungle…

Par Michel Driol

Un désert, sans rien que des bouts de bois et des pierres, et une jungle habitée par des singes. C’est dans ce décor entre deux mondes que survient un improbable pingouin, avec sac à dos, ombrelle et appareil photo. Il ramasse des pierres, des branches, mais, au lieu de construire une maison, les assemble sur le sol, les photographie, puis les remet en place. Cette « pingouinerie » amuse d’autant plus les singes qu’il recommence les jours suivants. C’est alors que le narrateur veut faire la même chose, avec des nids de guêpe, ce qui intéresse beaucoup le pingouin. Alors le narrateur modifie la construction du pingouin, et la lui montre du sommet d’un arbre : c’est un bateau. Au départ du pingouin, les singes se mettent à faire des « pingouineries » qui attirent les touristes.

Un désert, sans rien que des bouts de bois et des pierres, et une jungle habitée par des singes. C’est dans ce décor entre deux mondes que survient un improbable pingouin, avec sac à dos, ombrelle et appareil photo. Il ramasse des pierres, des branches, mais, au lieu de construire une maison, les assemble sur le sol, les photographie, puis les remet en place. Cette « pingouinerie » amuse d’autant plus les singes qu’il recommence les jours suivants. C’est alors que le narrateur veut faire la même chose, avec des nids de guêpe, ce qui intéresse beaucoup le pingouin. Alors le narrateur modifie la construction du pingouin, et la lui montre du sommet d’un arbre : c’est un bateau. Au départ du pingouin, les singes se mettent à faire des « pingouineries » qui attirent les touristes.

Breton faisait volontiers siens ces mots de Lautréamont pour définir le surréalisme : Beau comme une rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. C’est bien ce qui se passe dans cet album, plus proche néanmoins du land-art que du surréalisme : beau comme la rencontre fortuite d’un pingouin et d’un groupe de singes entre jungle et désert. Voyageur, migrant, nomade, le pingouin est un de ces artistes qui arpentent le monde pour en réorganiser les éléments, de façon éphémère, mais en garder une trace sous forme d’une image. Pratique bien loin de celle des singes dont la première réaction est la moquerie devant cette dépense d’énergie inutile à leurs yeux, mais qui entraine une réaction plus complexe, dans un second temps, du narrateur. A la fois l’envie de faire comme lui, mais aussi la peur de la réaction du groupe, de la moquerie des singes : peur de se singulariser, de se marginaliser. C’est le regard du pingouin sur son travail qui le décide à s’affirmer comme l’auteur de son œuvre, puis à lui faire une proposition comme si quelque part l’élève surpassait le maitre. L’album parle donc de transmission et de modification des perceptions grâce à un étranger, à un visiteur, qui permet l’accès à une façon d’envisager le monde pour y laisser une trace, éphémère, gratuite, a priori inutile. Il se veut un éloge de la créativité et, dans une certaine mesure, du métissage culturel. Ce sont des formes artistiques d’ailleurs qui se combinent avec une autre réalité. Sous son apparente simplicité, l’album dit que l’art n’est ni « pingouinerie », ni « singerie », mais appropriation et invention. En grand format, les illustrations montrent une jungle luxuriante et verte, un désert aride et jaune, et des personnages animaux, à la fois très simiesques pour les uns, alors que le pingouin, étrange étranger, se voit doté de nombreux accessoires et d’un regard quasi humain.

Un album qui dit que l’art est à la portée de tous, et qu’il suffit d’un déclencheur, d’une rencontre, d’une envie pour regarder autrement les artistes et leurs œuvres, et avoir une pratique artistique.

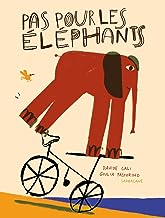

Un éléphant arrive en ville… Il veut faire ce que tout le monde fait en ville : prendre un café, acheter un journal, ou une banane, circuler à vélo, s’asseoir sur un banc… Tout lui est refusé : « Ce n’est pas pour les éléphants ». Ne pouvant rien faire, il ne fait rien. On le traite alors de paresseux. Il ne possède rien. On le traite pourtant de voleur, de menteur. Jusqu’au jour où il accomplit un acte héroïque : il est alors célébré. Ça ne vous rappelle rien ? Comme d’autres récits montrant un personnage différent et rejeté qui ne peut se faire accepter qu’en accomplissant un exploit (Flix d’Ungerer, par exemple, et même Elmer, l’histoire d’un autre éléphant) cette histoire a un goût amer : l’environnement est le monde réel, les personnages hostiles sont des humains. Elle renvoie ainsi à de nombreux faits divers relatant la même histoire, de déclassés ou sans papiers tout à coup fêtés.

Un éléphant arrive en ville… Il veut faire ce que tout le monde fait en ville : prendre un café, acheter un journal, ou une banane, circuler à vélo, s’asseoir sur un banc… Tout lui est refusé : « Ce n’est pas pour les éléphants ». Ne pouvant rien faire, il ne fait rien. On le traite alors de paresseux. Il ne possède rien. On le traite pourtant de voleur, de menteur. Jusqu’au jour où il accomplit un acte héroïque : il est alors célébré. Ça ne vous rappelle rien ? Comme d’autres récits montrant un personnage différent et rejeté qui ne peut se faire accepter qu’en accomplissant un exploit (Flix d’Ungerer, par exemple, et même Elmer, l’histoire d’un autre éléphant) cette histoire a un goût amer : l’environnement est le monde réel, les personnages hostiles sont des humains. Elle renvoie ainsi à de nombreux faits divers relatant la même histoire, de déclassés ou sans papiers tout à coup fêtés.