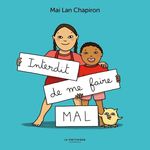

Interdit de me faire mal

Mai Lan Chapiron

La Martinière Jeunesse 2025

Non à la violence

Par Michel Driol

Le titre de cet album tout carton, donc destiné aux plus jeunes, est explicite. Il s’agit bien de dénoncer les violences faites aux enfants, et de leur apprendre qu’il est interdit de leur faire mal, mais aussi interdit qu’ils fassent mal aussi. Après deux pages de présentations et d’énoncé de la règle simple, le dispositif se répète sur toutes les pages. Page de droite, une question « Est-ce qu’on a le droit de te taper – pincer… » ? et une réponse en gros caractères NON, commentée par une petite chouette qui apporte un regard parfois un peu décalé, humoristique sur la situation. Page de gauche, un ou une enfant, ou une famille, illustrant, avec humour aussi, ce dont il est question. Tout se termine par un câlin tout doux, tout mou, tout chou, mais, annonce la dernière page, à condition que tu en aies envie.

Le titre de cet album tout carton, donc destiné aux plus jeunes, est explicite. Il s’agit bien de dénoncer les violences faites aux enfants, et de leur apprendre qu’il est interdit de leur faire mal, mais aussi interdit qu’ils fassent mal aussi. Après deux pages de présentations et d’énoncé de la règle simple, le dispositif se répète sur toutes les pages. Page de droite, une question « Est-ce qu’on a le droit de te taper – pincer… » ? et une réponse en gros caractères NON, commentée par une petite chouette qui apporte un regard parfois un peu décalé, humoristique sur la situation. Page de gauche, un ou une enfant, ou une famille, illustrant, avec humour aussi, ce dont il est question. Tout se termine par un câlin tout doux, tout mou, tout chou, mais, annonce la dernière page, à condition que tu en aies envie.

Il s’agit bien ici d’un véritable travail de prévention contre toutes les formes de violence à l’égard des plus jeunes, qu’elles émanent d’adultes, de la famille, ou d’autres enfants Violences physiques, bien sûr, mais aussi violences verbales, débouchant sur une approche de la notion de consentement.

Les armes de l’autrice pour parvenir à faire passer ce message ? Le vocabulaire et la syntaxe choisis sont d’une grande simplicité pour être accessibles à tous. Le NON, avec ses variations graphiques, orthographiques se répète à chaque page, à la façon d’un refrain de comptine, comme pour mieux l’asséner et le faire intégrer, lui donner de plus en plus de poids. L’humour, on l’a déjà dit, en particulier en lien avec le petit personnage de la chouette et ses commentaires. L’expressivité des illustrations, qui montrent des enfants avec différentes couleurs de peau, qui tantôt mettent à distance la violence suggérée par la caricature (un enfant déguisé en crocodile pour illustrer la morsure), ou par des visages souriants qui démentent les mains prêts à griffer. Mais aussi des illustrations qui, vers la fin de l’ouvrage, deviennent plus inquiétantes, plus menaçantes. La maman poursuivant son fils pour lui donner une fessée, la famille prête à se moquer, ou le groupe qui semble ligué contre le lecteur-enfant… Malgré le sujet traité, il émane de ce livre, de ses illustrations, de son atmosphère, un sentiment de sécurité. Rien, dans les textes, dans les illustrations, n’est là pour choquer, traumatiser le jeune enfant en le confrontant, dans les illustrations, à de vraies scènes de violence, mais tout est fait pout lui rappeler une règle simple. Il s’agit donc de faire en sorte que la violence, l’agression, soient vues comme anormales, et que l’enfant puisse se construire sereinement dans un univers de respect réciproque. L’entreprise est louable, à tous les points de vue, sachant que ce situations de violence à l’école, dans la famille sont malheureusement encore bien installées.

Un album qui prend sa part entière dans la lutte contre les violences de tout type dont les enfants sont victimes, pour leur apprendre non pas à entrer dans une escalade de violence, mais pour, simplement, leur dire qu’on n’a pas le droit de faire cela. Belle entreprise que de construire la notion de droit en réponse à la violence !