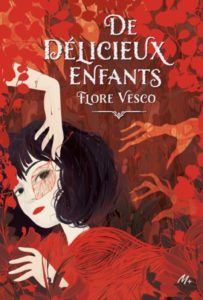

De Délicieux Enfants

Flore Vesco

L’école des loisirs (Médium+), 2024

Au bonheur des ogres

Par Anne-Marie Mercier

Réécriture du « Petit Poucet » de Perrault, le roman de Flore Vesco nous promène dans les labyrinthes d’une forêt bien mystérieuse où chaque apparence est trompeuse, comme est trompeuse la familiarité qui nous fait croire que la famille que nous découvrons est celle du fameux héros.

Réécriture du « Petit Poucet » de Perrault, le roman de Flore Vesco nous promène dans les labyrinthes d’une forêt bien mystérieuse où chaque apparence est trompeuse, comme est trompeuse la familiarité qui nous fait croire que la famille que nous découvrons est celle du fameux héros.

Les parents sont aimants, trop sans doute pour abandonner leurs enfants, mais la misère est bien là. Les enfants vont par paires jumelles (Nico, Dédé, Gégé, Fifi, Sami et Jo), trois fois, le plus petit, Tipou, étant le dernier. Il y a des mystères dans le passé des parents, et dans l’isolement de leur maison. Tout bascule au moment où le lecteur découvre que ces enfants sont des filles, lorsque sept autres enfants affamés frappent une nuit à leur porte, des garçons, eux aussi en trois paires de jumeaux suivies d’un isolé, nommé Poucet.

Changement de cap : nous sommes donc dans la maison de l’ogre : les sept filles sont-elles promises à un sort sinistre ? Mais le récit bifurque encore : les sept garçons, une fois rassurés, plus ou moins nourris et choyés par le couple des parents, prennent de l’assurance, font les petits coqs et méprisent en secret les jeunes filles qui se sont entichées d’eux, toutes sauf Tipou la solitaire et la rebelle. Méprisant l’amour naïf des jeunes filles, et la générosité aimante des parents, ils complotent et ils projettent de livrer les filles aux villageois en leur promettant fiançailles et romances. L’issue sera sanglante.

Des retournements multiples de situations provoquent la fuite au plus profond de la forêt des deux plus jeunes, Tipou et Poucet, qu’un amour naissant lie. Ils trouvent la fée marraine de l’ogre, celle qui est à l’origine de toutes les histoires, dans une petite maison qui ressemble à celle de la sorcière de Hansel et Gretel. Des épreuves les attendent et la fin ne sera pas celle qu’on croit, à moins qu’on le veuille, tant elle reste ouverte. La fée marraine est en effet celle qui tisse les histoires et distribue éloges et blâmes aux auditeurs – lecteurs. Elle est aussi celle qui invite à s’emparer des histoires pour les transformer.

Le récit est parfaitement maitrisé, promenant le lecteur, le baladant même allègrement. Composée en un récit choral, la narration est portée par un beau style, souvent poétique, parfois lyrique, faisant alterner en courts chapitres différentes voix, (celles des filles, de la mère, du père, de Tipou).

Manger, être mangé, aimer à en dévorer l’autre, savourer… tout cela est décliné de façon de plus en plus inquiétante, sans qu’aucune rime ni moralité explicite ne surgisse, hormis celle de la liberté, de l’amour et de l’étrangeté assumées.