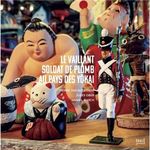

Le vaillant soldat de plomb au pays des yõkai

Muriel Bloch – Photographies de Pierre-Jacques et Jules Ober

Seuil Jeunesse 2025

Andersen à Kyoto

Par Michel Driol

Chacun connait l’histoire du petit soldat de plomb unijambiste d’Andersen, amoureux d’une ballerine. Cet album la transpose fidèlement au Japon, les adversaires du petit soldat étant les yõkai, dont la préface précise – heureusement – qu’il s’agit de créatures surnaturelles peuplant l’imaginaire japonais, à la frontière du bien et du mal. Une postface présente, à la façon d’une encyclopédie, ceux qu’on aura rencontrés dans le texte. Le lecteur familier d’Andersen reconnaitra toutes les péripéties, l’amour envers la ballerine, devenue ici petite demoiselle en kimono, le voyage en bateau de papier, le retour dans le ventre d’un poisson, et la mutation finale des deux protagonistes en un cœur… Le lecteur qui ne connaitrait pas le conte source éprouvera un autre plaisir, à découvrir à travers quels dangers passe le petit soldat unijambiste échappé d’une guerre napoléonienne, et la fin pleine de poésie.

Chacun connait l’histoire du petit soldat de plomb unijambiste d’Andersen, amoureux d’une ballerine. Cet album la transpose fidèlement au Japon, les adversaires du petit soldat étant les yõkai, dont la préface précise – heureusement – qu’il s’agit de créatures surnaturelles peuplant l’imaginaire japonais, à la frontière du bien et du mal. Une postface présente, à la façon d’une encyclopédie, ceux qu’on aura rencontrés dans le texte. Le lecteur familier d’Andersen reconnaitra toutes les péripéties, l’amour envers la ballerine, devenue ici petite demoiselle en kimono, le voyage en bateau de papier, le retour dans le ventre d’un poisson, et la mutation finale des deux protagonistes en un cœur… Le lecteur qui ne connaitrait pas le conte source éprouvera un autre plaisir, à découvrir à travers quels dangers passe le petit soldat unijambiste échappé d’une guerre napoléonienne, et la fin pleine de poésie.

Le texte de Muriel Bloch, dans une langue vivante, épouse au plus près le point de vue du petit soldat, donne à entendre ses pensées, son monologue intérieur, ses pensées, ses sentiments, ses peurs aussi, contribuant à faire de ce jouet un véritable personnage, doublement étranger, étranger au Japon, étranger dans un monde merveilleux où tout peut arriver. Le récit transpose l’enfant du conte source en un marchand d’antiquités japonais, faisant aussi de ce dernier un véritable personnage. Si c’est lui qui ouvre le récit en trouvant le soldat dans un marché aux puces, et c’est lui qui le clôt en vendant la bague sertie du cœur de plomb à un jeune couple, il reste comme étranger aux mésaventures du soldat, et à ce qui se passe chez lui la nuit.

Le texte est ici magnifiquement illustré par des photographies, comme cela se pratique encore trop rarement en littérature pour la jeunesse, plaçant le lecteur devant un objet hybride, entre album et roman photo. La mise en page propose parfois des photos pleine page, mais le plus souvent des strips faisant avancer l’action, juxtaposant ou confrontant les images de façon très expressive. Des photos dont les couleurs très saturées et les contrastes forts rendent bien compte de cet autre univers qui est celui du conte. Le Japon propose ici des décors de toute beauté, qu’il s’agisse du parc automnal dans lequel glisse le navire du soldat, des rues et des vieilles maisons. Mais le décor le plus fabuleux et le plus riche est sans doute celui du magasin d’antiquités et de jouets, magasin surchargé de bibelots de toutes les couleurs, véritable caverne d’Ali Baba propice aux rêves. Les objets photographiés en gros plan qui peuplent ce magasin ont diverses origines : soldat de plomb occidental, poupée japonaise, personnages sortis de mangas ou d’une culture populaire. La porcelaine raffinée côtoie le plomb et le plastique bon marché, à l’image d’une humanité bigarrée. Quant aux yõkai que l’on rencontre, ils sont des personnages hauts en couleur, inquiétants à souhait Le montage, le choix des cadrages, des lumières font de cet album une véritable réussite esthétique.

Un album qui ose utiliser la photo dans ce qu’elle a de plus artistique pour offrir au vaillant petit soldat et au lecteur un voyage dépaysant au Japon.