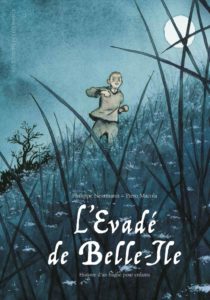

L’Evadé de Belle-Île, Histoire d’un bagne pour enfants

Philippe Nessmann et Piero Macola

Éditions des éléphants, 2025

« C’est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l’enfant » (Jacques Prévert)

Par Lidia Filippini

Décembre 1934. Un jeune homme adresse une lettre à un journaliste. Il y décrit les six mois qu’il a passés au pénitencier pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. Au printemps précédent, arrêté pour le vol d’une paire de chaussures, accusé de vagabondage, il est envoyé à la « maison d’éducation surveillée » – prétendument pour y apprendre un métier. Ce jeune orphelin de quatorze ans, qui vivait dans la rue depuis plusieurs mois, découvre alors ce qu’il serait plus juste de nommer un bagne. Aux conditions de vie effroyables s’ajoutent la maltraitance des geôliers et la violence des autres prisonniers. Devenu le souffre-douleur d’un vrai délinquant plus âgé que les gardiens protègent parce qu’ils ont peur de lui, le jeune garçon n’a d’autre solution que de se faire punir afin d’être envoyé au cachot le plus souvent possible. Là, au moins, il peut échapper à son harceleur.

Décembre 1934. Un jeune homme adresse une lettre à un journaliste. Il y décrit les six mois qu’il a passés au pénitencier pour mineurs de Belle-Île-en-Mer. Au printemps précédent, arrêté pour le vol d’une paire de chaussures, accusé de vagabondage, il est envoyé à la « maison d’éducation surveillée » – prétendument pour y apprendre un métier. Ce jeune orphelin de quatorze ans, qui vivait dans la rue depuis plusieurs mois, découvre alors ce qu’il serait plus juste de nommer un bagne. Aux conditions de vie effroyables s’ajoutent la maltraitance des geôliers et la violence des autres prisonniers. Devenu le souffre-douleur d’un vrai délinquant plus âgé que les gardiens protègent parce qu’ils ont peur de lui, le jeune garçon n’a d’autre solution que de se faire punir afin d’être envoyé au cachot le plus souvent possible. Là, au moins, il peut échapper à son harceleur.

Un soir, pourtant, refusant de céder son morceau de fromage à son bourreau, il le mange avant sa soupe – ce qui est formellement interdit par le règlement. Ce simple geste déclenche la fureur des gardiens qui se jettent sur lui pour le frapper avec une rare violence.

Cet incident met le feu aux braises. Comme un seul homme, tous les jeunes prisonniers se lèvent et se ruent sur leurs geôliers. Commence alors une course folle qui les conduira sur les routes de Belle-Île, une évasion collective aussi inattendue que perdue d’avance mais qui leur permettra d’entrevoir, quelques instants le rêve d’une vie meilleure.

Philippe Nessmann relate ici un évènement réel. Le 27 août 1934, une cinquantaine de prisonniers de la colonie pénitentiaire pour jeunes délinquants de Belle-Île-en-Mer s’évadent. Dépassés par les évènements, les gendarmes de l’île offrent une récompense de vingt Francs à toute personne qui attrapera un fugitif. En quelques heures, tous les mutins sont retrouvés. Jacques Prévert, qui séjourne alors dans la région, entend cet appel et, choqué, en tire un bouleversant poème, La Chasse à l’enfant.

Comme dans l’album, la révolte de Belle-Île eut pour élément déclencheur le passage à tabac d’un garçon qui avait mangé son fromage avant sa soupe. De ce jeune homme, l’histoire n’a pas retenu l’identité. L’auteur imagine son parcours à partir de témoignages recueillis auprès des prisonniers de l’époque. Il lui donne aussi un prénom, Joseph, que le lecteur découvre à la toute fin de l’album. En recouvrant sa liberté, le personnage acquiert une identité propre. Recueilli par une tante qui lui trouve un emploi, il va pouvoir enfin trouver sa place dans la société.

Des magnifiques illustrations de Piero Macola émane toute la tristesse des personnages. Les gris, les bleus froids dominent dessinant un univers sombre et sans espoir. Les visages ont les yeux cernés de noir, les bouches ouvertes par l’effroi. Tout cela vous touche au cœur.

À la fin de l’album, un dossier très bien construit donne des indications sur le contexte historique. On y trouve des photos d’époque et des réponses aux questions que pourraient se poser les jeunes lecteurs : Qui envoyait-on en colonie pénitentiaire ? Comment s’est déroulée la révolte de 1934 ?… Un grand paragraphe explique également le rôle d’Alexis Dahan, le journaliste qui, de 1926 à sa mort en 1979, écrivit sans relâche pour faire connaître l’horreur des bagnes pour enfants. Rappelons que celui de Belle-Île ne ferma ses portes qu’en 1977.