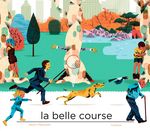

La belle Course

Henri Meunier

Rouergue 2023

Une vie

Par Michel Driol

Un chien court après un homme qui court après un oiseau… Un enfant court après une balle… des cœurs ardents courent après l’amour… Le travailleur court après le pain. L’ancêtre court derrière ses plaisirs d’antan. L’homme et le chien, couchés sur l’herbe, regardent l’oiseau s’envoler.

Un chien court après un homme qui court après un oiseau… Un enfant court après une balle… des cœurs ardents courent après l’amour… Le travailleur court après le pain. L’ancêtre court derrière ses plaisirs d’antan. L’homme et le chien, couchés sur l’herbe, regardent l’oiseau s’envoler.

Il fait irrésistiblement penser à Prévert, ce texte d’Henri Meunier, par son ton, par sa poésie liée à la répétition des mots et des structures, par son côté inventaire de personnages et de situations, mais aussi par sa façon de parler des travailleurs qui courent après le travail parce qu’ils ont faim, et par sa façon d’embrasser, en quelques pages, toute une vie, de l’enfance à la mort, avec une grande simplicité. Comment parler, avec poésie, avec humanité, des vies simples des gens de tous les jours ? Tout est là, dès la couverture, 3 âges de la vie représentés en train d’aller de la gauche à la droite, une enfant, un adulte et un vieillard, chacun à son rythme.

Avec une solide construction textuelle et graphique, l’album nous plonge d’abord dans un parc où des enfants jouent. Puis on se retrouve dans un univers plus japonisant, celui de l’amour, sous les cerisiers en fleurs. Après la traversée d’un labyrinthe végétal, c’est la ville et le travail, un univers d’adultes, que l’on retrouve à l’intérieur d’une usine à fabriquer des origamis. En sortant de l’usine, une cour où des vieillards jouent aux boules avant de retrouver un cimetière et de regarder s’envoler l’oiseau. Ce qui assure la continuité graphique d’une double page à l’autre, c’est la course du chien, de l’homme, de l’oiseau que l’on retrouve sur toutes les pages. Et l’enfant ? Avec son maillot à rayures blanches et bleues, on le suit aussi, de page en page. Mais il grandit. Jeune adulte, il embrasse une fille. Puis il vend des journaux, entre à l’usine, où il travaille. Il est moins aisé à identifier sur la page suivante, peut-être ce personnage de dos, à cheveux blancs. On l’imagine dans la tombe… La richesse de cet album vient sans doute de cette double temporalité dont les illustrations rendent compte : la course d’un homme et d’un chien, la vie entière d’un autre homme.

SI l’album s’apparente aux structures en randonnée (au sens propre et figuré), les phrases portent aussi ce mouvement de fuite en avant, avec une progression thématique assez souvent linéaire. Entendons par là que les derniers mots d’une phrase deviennent les premiers de la phrase suivante, créant ce mouvement perpétuel d’attente de la suite, du but de la course, de sa finalité. Tout ici a son importance : les prépositions : d’abord on court après, puis, à la fin, on court derrière…, les verbes de mouvement (relancer, égarer qui accompagnent l’omniprésent courir).

Au cœur du texte, comme une pause à dimension politique et sociale. Pause des ouvriers qui courent après le pain, le travail, attendent à l’entrée de l’usine, sont installés à un poste de travail, devant des chaines où se fabriquent de dérisoires cocottes en papier. Dimension sociale aussi dans ces propos rapportés de ceux qui ont le ventre plein : « le pain, il faut le gagner miette à miette ».

Quelle trace reste-t-il de cette vie à la fin, au moment de ce départ symbolique vers les nuages, le ciel ? Une belle course, faite d’un peu de jeu, d’un peu d’amour, d’un peu de travail, d’un ventre à remplir. C’est émouvant, mais c’est aussi une leçon de sagesse. L’invitation peut-être aussi à prendre son temps, à profiter de l’instant, à ne pas vouloir être plus grand quand on est enfant.

On le voit, c’est un riche album, polysémique, poétique, plein de créativité textuelle et graphique. On en citera, pour finir, les dernières lignes, comme un ultime message déposé sur un ciel bleu :

De l’oiseau, oh, de l’oiseau

de l’oiseau sage qui ne court après rien,

le ciel ne garde pas une seule trace.

Lady Rabbit, lapin blanc vêtu d’un costume noir, fait le prestidigitateur, non pas en fiction comme c’est souvent le cas dans les livres, mais en VRAI ! Oui, ce livre est un spectacle de magie à lui tout seul, à la manière des tours de cartes : le lecteur est invité à choisir en secret un personnage parmi les spectateurs de la performance de Lady Rabbit et à donner la rangée dans laquelle il se trouve. Selon celle qu’il aura donnée, il doit se rendre dans une section particulière de l’album. Il découvre alors une autre disposition des personnages et doit à nouveau choisir la rangée où se trouve celui qu’il a mémorisé pour se reporter enfin à la page qui lui dit ce qu’il a choisi (ta-da !).

Lady Rabbit, lapin blanc vêtu d’un costume noir, fait le prestidigitateur, non pas en fiction comme c’est souvent le cas dans les livres, mais en VRAI ! Oui, ce livre est un spectacle de magie à lui tout seul, à la manière des tours de cartes : le lecteur est invité à choisir en secret un personnage parmi les spectateurs de la performance de Lady Rabbit et à donner la rangée dans laquelle il se trouve. Selon celle qu’il aura donnée, il doit se rendre dans une section particulière de l’album. Il découvre alors une autre disposition des personnages et doit à nouveau choisir la rangée où se trouve celui qu’il a mémorisé pour se reporter enfin à la page qui lui dit ce qu’il a choisi (ta-da !).