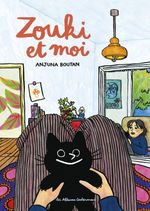

Zouki et moi

Anjuna Boutan

Casterman 2025

Du pouvoir des doudous…

Par Michel Driol

Alors que tout va bien à la maison pour la narratrice, à l’école elle est seule, harcelée par les autres. Dans sa poche, son doudou, Zouki, que sa maman lui conseille de caresser lorsque cela ne va pas. Ce jour là, Zouki devenu géant l’emmène dans une forêt, magiquement sortie des graines qu’elle met dans sa poche. Elle découvre alors que celles qui la persécutent aussi peuvent être malheureuses.

Alors que tout va bien à la maison pour la narratrice, à l’école elle est seule, harcelée par les autres. Dans sa poche, son doudou, Zouki, que sa maman lui conseille de caresser lorsque cela ne va pas. Ce jour là, Zouki devenu géant l’emmène dans une forêt, magiquement sortie des graines qu’elle met dans sa poche. Elle découvre alors que celles qui la persécutent aussi peuvent être malheureuses.

Comment parler du harcèlement scolaire, de la cruauté des enfants les uns envers les autres, de leurs souffrances intimes, et leur permettre de mieux se comprendre, de mieux vivre ensemble ? Cet album participe à cette entreprise, en plaçant le lecteur dans le corps d’une fillette, au ventre noué. Cela passe bien sûr par le récit à la première personne, mais passe surtout par les illustrations, qui montrent, sous forme de caméra subjective, ce que voit la fillette, c’est-à-dire, pour la moitié de l’album, ses genoux, revêtus d’un pantalon de velours côtelé marron. On l’image ainsi, tête baissée, prostrée, alors que les autres lui parlent, se moquant d’elle. Ce dispositif, permettant l’empathie par l’identification du lecteur à la fillette, est d’une grande efficacité, d’autant que le texte, incrusté dans l’image, sous forme de cadres, conforte avec force cette impression de doute, de peur, de dévalorisation, d’inquiétude.

La seconde partie de l’album conduit la fillette dans un monde enchanté, coloré, dans lequel elle livre à Zouki ses émotions, ses sentiments de façon très intime. En réponse, ce dernier l’invite surtout à regarder le monde qui l’entoure, c’est-à-dire à lever la tête, à ne pas seulement se regarder elle. Thérapeute, Zouki explique aussi que l’une des harceleuses est aussi malheureuse, et que cela est l’origine de sa cruauté, ce qui entrainera le mouvement de la narratrice vers elle.

Les illustrations proposent un monde aux couleurs très vives et expressives qui contrastent avec le noir de Zouki. Alors que le décor est planté, l’arrière-plan derrière les persécutrices est uni, dans des couleurs variées exprimant, avec finesse, les émotions de la narratrice.

Cet album très personnel sur le harcèlement scolaire a la sagesse de ne pas être donneur de leçons. Il suggère l’importance d’une vie intérieure, de l’imaginaire, la nécessité de se construire des univers dans lesquels on se sente à l’abri. Il montre la nécessité de sortir de soi, de sa poche, pour s’ouvrir au monde dans sa splendeur. Il dit aussi que la souffrance et le malheur sont souvent sources de violence. Mais il ne donne pas les clefs pour lutter contre ce mal être et cette violence. Dans une scène très forte, il oppose bien la cruauté et les remarques désobligeantes des harceleuses face au geste amical de la narratrice, soulignant ainsi ce qu’il faut de force mentale pour y résister.

Un album construit autour d’une héroïne touchante, qui trouve en elle les ressources pour oser résister à la cruauté des autres, et prendre conscience de la beauté du monde et de la vie.