Super

Jean-Claude Alphen

Editions D’eux, 2024

Par Edith Pompidou-Séjournée

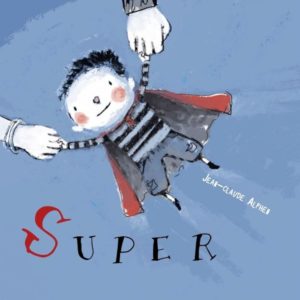

Une couverture intrigante pour commencer : un petit garçon avec une cape de super héros tenu en l’air par les mains de ses parents rien d’étonnant à priori, mais les couleurs intriguent, un camaïeu de gris-bleu qui domine questionne. Tristesse, solitude, abandon ? Rien de très réjouissant ne semble se présager et pourtant le rose des joues et du nez du garçon et sa cape rouge vif comme le S de « Super », titre du livre tendent à prouver le contraire. Le garçon affiche un rictus énigmatique qui ne donne pas plus d’informations. Cette atmosphère gris-bleu un peu pesante contrastée par quelques détails et touches de couleurs vives continue tout au long du livre.

Une couverture intrigante pour commencer : un petit garçon avec une cape de super héros tenu en l’air par les mains de ses parents rien d’étonnant à priori, mais les couleurs intriguent, un camaïeu de gris-bleu qui domine questionne. Tristesse, solitude, abandon ? Rien de très réjouissant ne semble se présager et pourtant le rose des joues et du nez du garçon et sa cape rouge vif comme le S de « Super », titre du livre tendent à prouver le contraire. Le garçon affiche un rictus énigmatique qui ne donne pas plus d’informations. Cette atmosphère gris-bleu un peu pesante contrastée par quelques détails et touches de couleurs vives continue tout au long du livre.

C’est l’histoire d’un petit garçon et de sa famille. Le père est un super héros qui part tous les matins travailler avec le sourire. Son fils semble beaucoup l’admirer. La mère sourit peu, voire pas du tout, elle travaille aussi et se charge de tout : l’école, les repas, le ménage… Mais le père rentre tard, il a beaucoup de travail c’est normal semble-t-il, au moins pour le petit garçon. Un soir c’est papa qui vient le chercher à l’école et qui s’occupe de lui. Le petit garçon n’a pas vraiment l’air d’apprécier que ce ne soit pas sa maman… Le lendemain, le père ne part pas travailler, il est malade, plus de costume de super héros mais un pyjama très coloré, il paraît mal rasé et morose. Depuis ce jour, le père reste à la maison et s’occupe de son fils, toujours aussi sombre et déprimé. Sa mère continue à travailler. Une nuit où elle lui manque trop, le petit garçon va dans la chambre de ses parents et voit sur la chaise un nouveau costume de super héros : c’est celui de sa mère. Il a tout compris : « Maman, elle aussi, elle est SUPER ! » et il retrouve le sourire, tout comme elle.

Cet album soulève un certain nombre de questions, sur l’imaginaire enfantin qui idéalise souvent les parents au point parfois de leur attribuer de super pouvoirs. Il met aussi en lumière les inégalités des rôles sociaux de l’homme et de la femme, l’épanouissement de chacun tout en montrant que rien n’est parfait, ni figé. La fin est d’ailleurs ouverte, comment va évoluer le père, ses rapports avec son fils vont-ils s’améliorer ? Va-t-il se remettre à travailler et partager les tâches ménagères ?

Ce livre s’adresse-t-il à des jeunes enfants ? À la première lecture, j’aurais plutôt tendance à dire que non, mais finalement n’est-ce pas un moyen d’élever des consciences ?