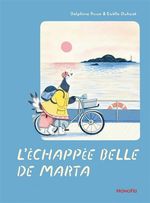

L’Echappée belle de Marta

Delphine Roux – Gaëlle Duhazé

HongFei 2025

Grosse fatigue

Par Michel Driol

A Chouquette-sur-Merle, un village peuplé d’animaux, Marta est l’oie qui tient la pâtisserie. Tout semble aller bien jusqu’au jour où elle se sent de plus en plus fatiguée, où elle rate ses cuissons et ses crèmes. Pourtant tout le monde l’aime, et elle adore faire plaisir. Elle se décide alors à fermer boutique et partir sur une ile, dans un hôtel où elle a été heureuse avec ses parents. Et, petit à petit, Marta retrouve le sourire et le gout de vivre.

A Chouquette-sur-Merle, un village peuplé d’animaux, Marta est l’oie qui tient la pâtisserie. Tout semble aller bien jusqu’au jour où elle se sent de plus en plus fatiguée, où elle rate ses cuissons et ses crèmes. Pourtant tout le monde l’aime, et elle adore faire plaisir. Elle se décide alors à fermer boutique et partir sur une ile, dans un hôtel où elle a été heureuse avec ses parents. Et, petit à petit, Marta retrouve le sourire et le gout de vivre.

Rares sont les ouvrages de littérature pour la jeunesse à aborder le thème du burn out. Celui-ci le fait sans écrire le mot, mais en décrivant tous les symptômes d’un mal lié au travail et à l’isolement. Le texte et les illustrations nous conduisent d’abord dans un univers enchanté, un village de carte postale, avec sa boutique, Les délices de Marta, et ce personnage d’oie pâtissière dans son laboratoire, sourire au bec, attachée à régaler ses clients. Bref, tout pour être heureuse. Toutefois, si l’illustration montre bien un client satisfait, le texte, centré sur Marta, ne parle pas de reconnaissance, de remerciements, comme pour souligner sa solitude. Arrivent alors les symptômes, la disparition de la joie de vivre, la fatigue, les accidents successifs, la perte de l’estime de soi, bien montrée dans l’image que le miroir lui renvoie, dans laquelle elle a du mal à se reconnaitre. La rencontre fortuite avec le docteur du village, qui évoque aussi sa fatigue passée, et comment il l’a surmontée, une nuit agitée où se mêlent chagrins et souvenirs passés la conduisent à enfin prendre des vacances et tout quitter. La force du texte est de se situer toujours du point de vue de Marta, d’entrainer le lecteur à comprendre combien cette décision est difficile, mais à quel point il est nécessaire de faire une pause, de partir loin. Evoquons brièvement les personnages qu’elle rencontre sur l’ile, avec lesquels elle a des discussions, des conversations, qui vont l’aider. Les deux renardeaux qui évoquent l’héritage de leur Mémé pour faire disparaitre les chagrins en les écrivant sur le sable, et surtout le goéland hôtelier, à l’écoute, discret, et prévenant. L’île apparait alors comme le contrepoint du village : un lieu de repos, mais aussi d’attention aux autres, de sociabilité, de partage, façon de montrer la nécessité des autres pour retrouver équilibre et estime de soi, comme points d’appuis dans ce travail solitaire à faire sur soi pour s’en sortir.

On le voit, le propos est sérieux, mais l’album s’adresse bien à des enfants. D’abord par l’animalisation des personnages, animaux que les illustrations humanisent avec leurs vêtements, leurs chaussures, dans un joyeux mélange de réalisme et de fantaisie. Ensuite par le texte, beau récit au passé simple, qui sait épouser le point de vue de Marta, dire ses émotions, ses sentiments, sans jamais s’appesantir sur ce qu’il pourrait y avoir de douloureux. Enfin, par la façon pleine de douceur, tant dans le texte que les illustrations, de présenter l’échappée belle sur l’ile, la plongée dans le souvenir des passé, l’évocation graphique bleutée des nuits, et la façon de représenter cet hôtel hors du temps, un peu désuet, mais si « cosy ».

Entre petit roman et gros album, un ouvrage qui présente un personnage touchant, fragile, trouvant la force de se ressourcer, de lâcher quelque peu prise dans son travail, pour briser son isolement et sa solitude, comme une façon de dire qu’il faut faire plus attention aux autres.