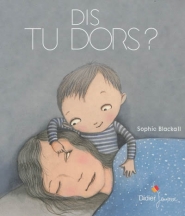

Dis tu dors ?

Sophie Blackall

Traduit de l’anglais

Didier, 2013

Je t’interroge, donc je suis

Par Dominique Perrin

Un très jeune enfant couché près de sa mère l’entraîne dans un cycle de questions au milieu de la nuit : « Maman, tu dors ?… Pourquoi tu dors ? » L’accable-t-il ? Non, car l’interlocutrice accepte toutes les questions avec une socratique mansuétude. Ainsi la nuit se passe en une longue conversation alliant prosaïsme et profondeur, tandis qu’un petit bonhomme-éléphant tourne sur lui-même en coin de chaque page de texte, évoquant comme en apesanteur la volte rapide et lente de la Terre et celle d’un esprit en formation. C’est la force et le charme de cet album, qui joue de façon fine sur différents modes de représentation du dialogue parlé (par tirets et par bulles) : il met tranquillement en scène la souveraineté de la parole interrogative dans la structuration de la psyché humaine.

Un très jeune enfant couché près de sa mère l’entraîne dans un cycle de questions au milieu de la nuit : « Maman, tu dors ?… Pourquoi tu dors ? » L’accable-t-il ? Non, car l’interlocutrice accepte toutes les questions avec une socratique mansuétude. Ainsi la nuit se passe en une longue conversation alliant prosaïsme et profondeur, tandis qu’un petit bonhomme-éléphant tourne sur lui-même en coin de chaque page de texte, évoquant comme en apesanteur la volte rapide et lente de la Terre et celle d’un esprit en formation. C’est la force et le charme de cet album, qui joue de façon fine sur différents modes de représentation du dialogue parlé (par tirets et par bulles) : il met tranquillement en scène la souveraineté de la parole interrogative dans la structuration de la psyché humaine.