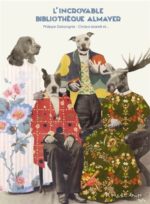

L’Incroyable bibliothèque Almayer

Philippe Debongnie, Cyndia Izzarelli, et…

À pas de loups, 2020

Pension pour êtres de fiction

Par Anne-Marie Mercier

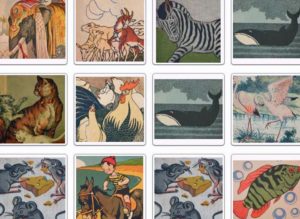

Cet album de format moyen est tiré du grand projet de la pension Almayer, autour des images du graphiste belge Philippe Debongnie. Il a collecté toute une série de portraits photographiques anciens, et a remplacé leurs têtes humaines par celles d’animaux. La rigidité du portrait ancien et l’allure digne de ces animaux en posture dressée et en costumes raides leur donne un air nostalgique particulier. Les vêtements ont été coloriés par des collages aux motifs colorés (papiers peints, impressions anciennes) ou repeints. L’ensemble est chatoyant et la mélancolie des ‘visages’ est compensée par le raffinement des couleurs.

Cet album de format moyen est tiré du grand projet de la pension Almayer, autour des images du graphiste belge Philippe Debongnie. Il a collecté toute une série de portraits photographiques anciens, et a remplacé leurs têtes humaines par celles d’animaux. La rigidité du portrait ancien et l’allure digne de ces animaux en posture dressée et en costumes raides leur donne un air nostalgique particulier. Les vêtements ont été coloriés par des collages aux motifs colorés (papiers peints, impressions anciennes) ou repeints. L’ensemble est chatoyant et la mélancolie des ‘visages’ est compensée par le raffinement des couleurs.

Divers auteurs ont proposé de courtes histoires pour accompagner ces portraits dans une version pour adultes, mais aussi des musiques. Dans cette édition pour la jeunesse, on a fait appel à des auteurs bien connus dans ce secteur comme Annie Agopian, Marie Chartres, Marie Colot, Anne Cortey, Alex Cousseau, Rapahële Frier, Anne Loyer, Carl Norac, Cécile Roumiguière, Marie Warnant et Cathy Ytac. Cyndia Izzarelli a elle aussi illustré de ses mots plusieurs portraits.

Les histoires racontées ici sont souvent étranges, parfois loufoques, ou un peu effrayantes, révélant comment le personnage est arrivé dans la pension, ce qu’il y a fait, comment il en est parti, ou non. Cela fait une belle galerie inclassable et poétique. Elles se recoupent, avec le retour de personnages, l’allusion à des pièces de la pension, à des chambres, créant tout un univers organisé par des thèmes : Amour, Courage, Passion, Rêve, Voyage…