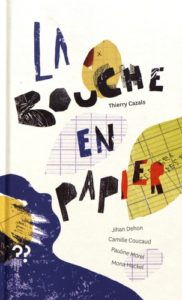

La Bouche en papier

Thierry Cazals / Jihan Dehon, Camille Coucaud, Pauline Morel, Mona Hackel

Editions du Pourquoi pas 2019

Freak poète ?

Par Michel Driol

Tom nait avec une bouche en papier. Honte pour ses parents. Souffre-douleur des enfants de l’école, il ne peut articuler le moindre mot. Mais, un jour, ses lèvres se couvrent de lettres : de longs poèmes laissant le monde sans voix. Cette écriture dérange les beaux parleurs, et Tom, suite à une agression, décide de rester muet. Ses parents l’envoient alors gagner sa vie dans un cirque. La fin reste ouverte, avec quatre propositions de chutes différentes quant à ce que devient Tom…

Tom nait avec une bouche en papier. Honte pour ses parents. Souffre-douleur des enfants de l’école, il ne peut articuler le moindre mot. Mais, un jour, ses lèvres se couvrent de lettres : de longs poèmes laissant le monde sans voix. Cette écriture dérange les beaux parleurs, et Tom, suite à une agression, décide de rester muet. Ses parents l’envoient alors gagner sa vie dans un cirque. La fin reste ouverte, avec quatre propositions de chutes différentes quant à ce que devient Tom…

Ce conte poétique se prête à différents niveaux de lecture. D’abord, bien sûr, il y est question de handicap, la bouche en papier du héros signifiant son mutisme, sa fragilité et sa grande sensibilité. Incompris, rejeté par tous, Tom va se révéler aux yeux des autres comme un extraordinaire poète. La bouche en papier devient alors symbole de l’écriture poétique, qui dit le vrai, au risque de déplaire aux puissants, et Tom la métaphore du poète, à la fois inadapté et hypersensible, condamné par la société à subir la brutalité des autres, au silence ou au cirque. Les quatre fins possibles laissent à penser la place que nous réservons aux poètes et aux écrivains :inutiles et gelés sur la banquise, ou au service des autres et permettant d’apprendre à écouter les couleurs du silence, consolant ceux qui fuient la guerre, ou rencontrant enfin l’âme sœur, aux oreilles en papier, dans un amour partagé. Le texte est écrit en vers libres et ne cherche pas les effets faciles de style, il se permet tout au plus quelques comparaisons. C’est dans le rythme, les reprises que la langue poétique fait entendre sa respiration, une langue faite pour l’oralisation.

Une fois n’est pas coutume, quatre illustratrices aux styles fort différents accompagnent le texte, en quatre cahiers qui l’encadrent. Cela ouvre à une belle réflexion sur le rapport texte/image, à ce que c’est qu’illustrer un texte comme une forme d’interprétation dans un univers graphique qui tout à la fois en respecte les grandes lignes mais exprime aussi l’imaginaire propre à chaque illustratrice. Papiers découpés et rayures seyes en clin d’œil chez Jihan Coucad, dans des couleurs jaunes dominantes. Grisaille du personnage confronté aux autres en couleurs agressives chez Camille Coucaud. Papiers découpés encore chez Pauline Morel, ainsi que carte à gratter dans une bichromie dominante bleue et rouge et une abondance de papillons comme issus des lèvres de Tom. Personnage croqué dans un univers où figurent des mots écrits chez Mona Hackel dans des dominantes de noir et de jaune.

Un album militant comme définition de la poésie et ode à la liberté d’oser écrire et d’oser interpréter.