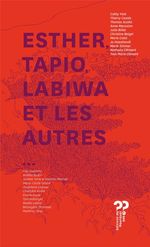

Esther, Tapio, Labiwa et les autres

Cathy Ytak, Thierry Cazals, Thomas Scotto, Anne Maussion, Julia Billet, Christine Beigel, Marie Colot, Jo Hoestlandt, Marie Zimmer, Nathalie et Yves Marie Clément

Editions du Pourquoi pas ? 2023

Que sont-ils devenus ?

Par Michel Driol

Pour fêter leurs 10 ans, les Editions du Pourquoi pas ? ont eu la bonne idée de demander à onze de leurs auteurs de reprendre un personnage d’un de leurs livres précédents, ce qui donne ce recueil collectif dans lequel on trouve dix nouvelles bien caractéristiques de leurs autrices et auteurs.

Pour fêter leurs 10 ans, les Editions du Pourquoi pas ? ont eu la bonne idée de demander à onze de leurs auteurs de reprendre un personnage d’un de leurs livres précédents, ce qui donne ce recueil collectif dans lequel on trouve dix nouvelles bien caractéristiques de leurs autrices et auteurs.

Ainsi, Cathy Ytak imagine que son personnage de l’Enfant du matin accueille une nouvelle élève qui a fui une guerre et se souvient de sa propre arrivée, et de la façon dont le don d’un livre a changé sa vie. Thierry Cazals reprend le personnage de Tom, de la Bouche en papier. Il s’échappe du cirque où il se produisait, rencontre des enfants à qui il adresse leurs poèmes, puis se retrouve confronté à sa propre oreille en pierre qui ne supporte plus d’entendre tous ces cris de haine. Pour Thomas Scotto, c’est Esther, la fillette terrifiée par le théâtre dans Comme un sourire qui flotte, qui écrit à Anissa qu’elle va monter sur scène pour lire des textes, et rendre ainsi hommage à tous ceux qui l’ont ouverte à l’art et aux livres. Anne Maussion raconte comment la fille de son personnage de Mamie voyage trie ses affaires après le décès de sa mère, et découvre qu’elle n’a pas cessé de penser à elle et de lui écrire. Julia Billet reprend le personnage de Monsieur Kassar, celui qui apprenait à lire et à écrire à Mo, dans le texte éponyme, pour le conduire à révéler son secret, celui de son réel prénom qu’il a dû franciser, ayant ainsi eu le sentiment honteux de trahir sa propre histoire. En écho à L’Autre, Christine Beigel propose Ombre, belle allégorie dans laquelle le programme des ombres s’oppose à celui de MOI, autocrate, jusqu’au jour où ombre prend conscience que MOI a aussi une ombre. Marie Colot reprend Théo, son personnage de la Danse des signes, atteint de surdité. Son amie Emma et lui sont devenus danseurs professionnels et accompagnent le flow d’un rappeur. Jo Hoestland envoie une lettre à la Petite du récit éponyme, et imagine ce que cette fillette du voyage est devenue, comment elle a vécu, a eu une fille. Pour Marie Zimmer, Nino, le héros de Maisons de papier, est devenu architecte, et soutient son projet de fin d’étude, réhabilitation d’une fiche ferroviaire, où les rails deviennent passerelles pour relier les habitants dans un éco quartier conçu comme habitat d’urgence. Enfin Nathalie et Yves Marie Clément racontent la rencontre et le dialogue entre la lionne Labiwa de la Lionne, le vieil homme et la petite fille, et d’Oscar, le vieil homme des Amoureux du Houri-Houri, de retour dans le pays de leur origine.

Qu’on se rassure d’abord. Il n’est pas nécessaire de connaitre les récits initiaux pour comprendre et apprécier ces textes, qui ont des dynamiques narratives propres. Bien sûr, si on les a lus, on éprouve le plaisir de la série, qui est de retrouver des personnages sur un temps long. Cette entreprise originale a bien des attraits. D’abord, celle de faire connaitre (pour celles et ceux qui seraient passés à côté d’eux) et de réunir dans un même recueil quelques-uns des auteurs contemporains les plus remarquables en littérature jeunesse. Tous partagent une même vision de l’utilité de cette littérature, des valeurs qu’elle transmet, mais sont d’accord sur la nécessité d’un pas de côté, de passer par l’imaginaire, voire la poésie pour toucher les lectrices et les lecteurs. Sans doute ont-ils tous des techniques d’écriture différentes, et c’est aussi ce qui fait la richesse du recueil. Phrases très courtes ou phrases très longues et enveloppantes, écriture poétique et métaphorique ou recherche d’un réalisme précis, tentation du fantastique, de l’allégorie ou quête d’un ancrage solide dans le réel. Plusieurs de ces textes parlent d’écriture, de lecture, qu’il s’agisse d’y intégrer superbement des haïkus écrits par des enfants en atelier d’écriture, d’évoquer l’imaginaire lié aux lettres (ce O qui enferme, mais qui est aussi la bouche d’où sort le souffle), le théâtre, la musique ou la danse, comme une façon de souligner l’importance vitale des arts et de la culture dans le monde contemporain. Plusieurs évoquent la question de la transmission, de l’amour, de l’apprentissage. Cela se voit en particulier à travers la forme de la lettre que de nombreux auteurs et autrices choisissent pour leurs récits. Les thématiques de l’identité, de l’immigration, du voyage ne sont pas loin, avec toujours ce souci de parler d’accueil et de dignité. Si ce recueil parle de notre monde actuel, il n’est pas pessimiste. Il montre des personnages en mouvement, qui sont en train de réaliser les rêves qu’ils pouvaient avoir dans le premier récit où ils sont apparus. C’est cet optimisme qui transparait dans la conclusion du dernier récit, lorsqu’Oscar explique à la lionne que les hommes ont changé, que l’Afrique reverdit, qu’on ne capture plus les animaux… On aimerait le croire sur parole. Cet optimisme est néanmoins nuancé, en particulier dans la belle lettre un peu mélancolique de Jo à la Petite, mettant en évidence l’écart entre les valeurs de notre pays, celles que promeut ce recueil, et la réalité vécue par les gens du voyage.

Cette diversité des écritures trouve un écho dans la diversité des techniques d’illustration choisies par les 12 artistes (Inès Guerrero, Aurélia Budin, Juliette Torre, Violette Mesnier, Marie-Cécile Grand, Joséphine Loiseau, Charlotte André, Emma Escat, Tom Bellanger, Maëlle Labbé, Bérangère Thominet, Matthieu Dina). Qu’il s’agisse du choix des couleurs, ou du noir et blanc, de remplir la page ou de laisser une respiration avec beaucoup de blanc, d’être dans une épure assez abstraite ou, au contraire, dans la volonté d’être au plus près du portrait, ces illustrateurs apportent des contre-points graphiques à ces textes.

Beau cadeau d’anniversaire que les Editions du Pourquoi Pas ? font à leurs lecteurs, un cadeau riche de la diversité des auteurs, des imaginaires, des écritures, des tranches de vie, au service d’un projet fédérateur qui lui donne sens, faire humanité.

Comme toutes les années, Lou – la narratrice – et ses parents rejoignent la maison sur la dune. Mais, cette année, c’est après le décès de celle qui l’occupait, la grand-mère de Lou. La fillette observe sa mère triste qui erre sur les dunes, dans la forêt, sur la plage. Elle joue un peu avec son père, sans enthousiasme, regarde de vieilles photos de sa mère enfant avec sa propre mère. Lou se décide alors à accompagner sa mère, refaire le geste qu’elle a vu sur les photos pour ôter le sable des bottes… avec la promesse de revenir l’année suivante.

Comme toutes les années, Lou – la narratrice – et ses parents rejoignent la maison sur la dune. Mais, cette année, c’est après le décès de celle qui l’occupait, la grand-mère de Lou. La fillette observe sa mère triste qui erre sur les dunes, dans la forêt, sur la plage. Elle joue un peu avec son père, sans enthousiasme, regarde de vieilles photos de sa mère enfant avec sa propre mère. Lou se décide alors à accompagner sa mère, refaire le geste qu’elle a vu sur les photos pour ôter le sable des bottes… avec la promesse de revenir l’année suivante.