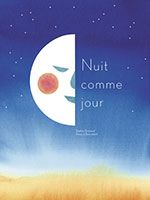

Nuit comme jour

Sophie Grenaud- Anouck Boisrobert

Rouergue 2026

Berceuse pour enfant insomniaque

Par Michel Driol

Que peut dire une mère à son enfant pour qu’il s’endorme, alors qu’il a envie de tout autre chose ? Il veut jouer, dessiner, ou qu’on lui dessine quelque chose. Elle aimerait parler du temps qui passe.

Que peut dire une mère à son enfant pour qu’il s’endorme, alors qu’il a envie de tout autre chose ? Il veut jouer, dessiner, ou qu’on lui dessine quelque chose. Elle aimerait parler du temps qui passe.

Voilà un album qui évoque une expérience que tous les parents, sans exception, ont connue, celle des enfants qui ne veulent pas s’endormir, et trouvent tout un tas de choses à faire. L’album dit bien cette situation, et ce qu’il faut de patience pour parvenir à ce qu’un enfant glisse paisiblement dans le sommeil. Il dit aussi comment, au matin, on se réveille, après avoir dormi dans le même lit que l’enfant. Qui cavalera à la fin, toute la journée qui vient ? Non pas l’enfant, mais la mère après ce temps de repos écourté…

Si cette expérience est bien partagée par tous, ce qui l’est moins, c’est la poésie avec laquelle le texte évoque ce moment particulier, temps suspendu entre le réveil et le sommeil. Le texte dit l’opposition entre deux désirs. Celui de l’enfant, inscrit dans les tu veux, tu voudrais. Celui de la mère, introduit par les j’aimerais, j’aimerais t’apprendre, te dire…Et, pour finir, le texte dit l’amour, avec ce cœur dessiné par les baisers et le pêlemêle des corps endormis.

La poésie de l’album vient d’abord du type de lien créé entre le texte et les images. Le texte évoque tout ce que l’enfant voudrait que la mère dessine, et les illustrations montrent comment ces dessins sont créés avec les étoiles ou avec la lune. Cette complémentarité est déjà une façon de construire un imaginaire partagé, dans lequel le réel, les désirs et le cosmos s’entremêlent tendrement Mais elle vient aussi en particulier au cœur de l’album avec les paroles non dites de la mère, dans lesquelles se développe une belle métaphore entre les courses de la grande et de la petite aiguille de l’horloge et la mère et l’enfant, dans une rêverie autour du temps. Illustration et texte se fondent alors en un calligramme disant la fuite du temps, dans un travail syntaxique jouant des reprises, des répétitions, particulièrement réussi.

Les illustrations font la part belle au ciel, qu’il soit de nuit ou de jour, ciel sur lequel se détachent en bas le lit de l’enfant et les deux personnages, dans des couleurs pleines de douceur et de lumière.

Un bel album plein de délicatesse, pour dire avec une poésie touchante tout l’amour qui se glisse dans l’anodin, dans le quotidien, le banal, pour dire aussi notre rapport à la perception du temps, et ce désir profond de transmission. Pour évoquer enfin ce sentiment complexe éprouvé entre un temps qui passe trop vite et le désir de voir s’endormir un enfant.