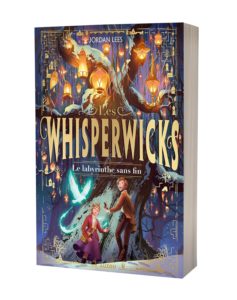

Les Whisperwicks, t. 1 / le Labyrinthe sans fin

Jordan Lees

Traduit (anglais) par Juliette Lê

Auzou, 2024

Errance magnifique dans le dédale des conte et des mythes

Par Anne-Marie Mercier

« Je suis très très vieux, dit le Minotaure. Et je n’ai jamais rencontré un lecteur qui ne soit pas spécial d’une manière ou d’aune autre. Lorsqu’on lit, on fusionne avec le monde. On peut visiter les mondes passés, les mondes d’aujourd’hui, et les mondes qui existeront peut-être plus tard. Nous ne sommes que poussière, des brefs moments d’æther. La lecture et la curiosité sont les plus étonnantes formes de magie. » (p. 450)

« Je suis très très vieux, dit le Minotaure. Et je n’ai jamais rencontré un lecteur qui ne soit pas spécial d’une manière ou d’aune autre. Lorsqu’on lit, on fusionne avec le monde. On peut visiter les mondes passés, les mondes d’aujourd’hui, et les mondes qui existeront peut-être plus tard. Nous ne sommes que poussière, des brefs moments d’æther. La lecture et la curiosité sont les plus étonnantes formes de magie. » (p. 450)

Les éditions Auzou ont déniché une jolie pépite avec le premier roman de Jordan Lees paru la même année chez Penguin. Malgré le court délai, la traduction est fluide et le texte beau, quant à l’invention, elle est riche, s’inspirant aux meilleures sources mais proposant aussi des chemins originaux. Il est difficile de résumer l’intrigue de ce gros roman – écrit en gros caractères, il n’est pas difficile à lire ni matériellement ni littérairement – je n’en donnerai que quelques traits.

Lorsque l’histoire commence, Benjamiah tient la librairie familiale, nommée « Il était une fois » en l’absence de ses parents. Tout va commencer dans cette librairie, comme dans L’Histoire sans fin de Michael Ende pour se poursuivre dans une autre (il y aura de nombreuses librairies dans ce livre, décrites avec mystères, humour et délices). Plus loin, un texte de l’historien de ce monde (le double de l’auteur?) affirme « Quant à moi, de toutes les merveilles et les mystères du monde, les lieux que je préfère sont les toutes petites librairies. Une librairie est un petit paradis, c’est un vrai chez-soi : une librairie ouvre les portes de milliers de mondes, et bien plus encore » (p. 492).

Contrairement au héros de Ende, Benjamiah n’est pas un imaginatif, il ne croit qu’aux sciences, mais comme lui il est solitaire et malheureux. Il reçoit par la poste un mystérieux paquet, une poupée. La nuit, elle se transforme en singe, puis en oiseau, et l’attire dans un monde parallèle, Dedaleum, aux allures de XIXe siècle, où tous les habitants portent à la ceinture une poupée métamorphe (un peu comme les daemons de La Croisée des mondes, dont on retrouve l’influence avec, dans le passage cité plus haut, la référence à la poussière et à l’æther).

Benjamiah rencontre une fille qui est à la recherche de son frère et promet de l’aider à retourner dans son monde s’il l’aide dans sa quête. Ce garçon, son jumeau, a disparu en tentant d’affronter une menace terrible pour leur univers. On découvrira peu à peu l’influence d’un mage noir qui fait penser à Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom… Ils partiront dans le vrai dédale de ce monde étonnant : chaque carrefour est une transition entre différents espaces, différentes saisons, différentes atmosphères ; la cartographie change constamment et les cartographes détiennent bien des secrets. Le frère de son amie a laissé des énigmes (les Whisperwicks) qu’ils doivent chercher jusque chez la Veuve terrible, puis au cœur le plus dangereux de ce monde, le Palais du Minotaure, où les attend le monstre…

C’est un magnifique parcours, mené à un rythme soutenu, avec des pauses tendres ou humoristiques, notamment à cause de la poupée-singe-oiseau de Benjamiah : ce n’est pas par hasard qu’il l’a nommée Nuisance. De nouvelles interrogations émergent à chaque carrefour, des créatures étonnantes, des échos de toutes sorte de veilles légendes.