C’est quoi la sagesse, grand-père ?

Jean Marie Robillard – Fabien Doulut

Utopique 2023

Légende d’automne

Par Michel Driol

Grand-Aigle et Petit Castor ont l’habitude de descendre ensemble en canoé la rivière, et de discuter. A la question de son petit-fils, c’est quoi la sagesse ?, le grand-père montre un chêne qui, après avoir été l’arbre le plus majestueux de la forêt, se contente d’abriter les écureuils. Le voyage continue jusqu’aux rives du lac Massawippi où le grand-père raconte la création des hommes par le Grand-Esprit. Source-Claire, Flamme-Pure, Douce-Brise, Rouge-Terre qui vont rencontrer quatre femmes, Fleur-qui-Sommeille, Cheveux-au-Vent, Fleur-de-Matin et Perle-de-Rosée. Des ancêtres pour qui tout est sacré, la terre, l’eau, le souffle du vent ou le battement de l’aile d’un papillon. Quatre fils du Grand-Esprit dont on se transmet l’histoire, de génération en génération.

Grand-Aigle et Petit Castor ont l’habitude de descendre ensemble en canoé la rivière, et de discuter. A la question de son petit-fils, c’est quoi la sagesse ?, le grand-père montre un chêne qui, après avoir été l’arbre le plus majestueux de la forêt, se contente d’abriter les écureuils. Le voyage continue jusqu’aux rives du lac Massawippi où le grand-père raconte la création des hommes par le Grand-Esprit. Source-Claire, Flamme-Pure, Douce-Brise, Rouge-Terre qui vont rencontrer quatre femmes, Fleur-qui-Sommeille, Cheveux-au-Vent, Fleur-de-Matin et Perle-de-Rosée. Des ancêtres pour qui tout est sacré, la terre, l’eau, le souffle du vent ou le battement de l’aile d’un papillon. Quatre fils du Grand-Esprit dont on se transmet l’histoire, de génération en génération.

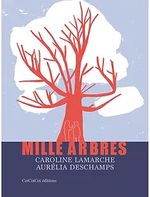

A la question philosophique du titre, l’album répond avec poésie, de façon indirecte, par la métaphore et la légende au cours d’un voyage initiatique. Le Grand-Père parle par images, des images que Petit-Castor, représentant du lecteur, ne comprend pas forcément, ce que souligne le texte. « Je t’apprendrai à plonger tes racines d’homme au creux du ventre chaud de notre Terre-Mère et à y puiser la force qui te portera ». D’une certaine façon, tout est dit dans cette promesse du lien qui doit unir les hommes et la terre, de la façon dont la Terre est mère nourricière. La métaphore du vieux chêne vient donner une première approche de cette philosophie, que l’iconographie rend encore plus sensible. Un chêne grandiose, dont les branches déclinent les quatre saisons, dont les racines s’enfoncent profondément dans la terre, et qui protège les deux personnages. A la fois figure des racines nécessaires et de l’acceptation du temps qui passe, de l’automne à l’été. Métaphore que le petit fils explicite : Tu es un peu comme cet arbre. Vient ensuite le récit des origines, que le grand-père transmet à son petit-fils là où son propre grand père le lui a transmis, comme une façon d’enraciner son petit-fils dans une histoire qui les dépasse. Un récit des origines poétique, qui associe l’homme aux quatre éléments, le feu, l’air, l’eau et la terre, qui souligne l’importance de l’amour, et évoque le mythe d’une nature où vivaient en harmonie les hommes et les animaux. Au-delà de cette façon de célébrer l’union de l’homme et de la nature, voire du cosmos, d’un plaidoyer pour une écologie respectueuse du vivant, c’est la dimension de la transmission qui retient particulièrement notre attention. Transmission entre un grand-père et son petit-fils, c’est un lieu commun en littérature de jeunesse. Mais ici cette transmission trouve sa source dans les générations précédentes, et vise à faire de chacun le maillon d’une grande chaine qui commence à la création du monde. Cette transmission est aussi celle qui nous met, nous, occidentaux, à l’écoute des cultures et des sagesses amérindiennes, pour faire passer une sagesse venue du fond des temps à l’heure où les dérèglements climatiques et le culte de la vitesse, du nouveau, du moderne nous entrainent dans une course effrénée. Voilà un album qui nous dit de prendre le détour de la poésie, de la contemplation pour tenter de refaire un tout avec la nature qui, d’une certaine façon, fait corps avec celles et ceux qui nous ont précédés. Ce qui coule dans les arbres, ce n’est pas que de la sève, c’est le sang de nos ancêtres.

Si les contenus philosophiques sont peut-être un peu complexes pour des enfants, la poésie de l’album, la qualité de ses illustrations, avec ses dominantes de marron et d’ocre rendront sensible au plus grand nombre la question de notre rapport avec la nature : en sommes-nous une partie ou nous est-elle étrangère ? Comment peut-elle nous donner des leçons de sagesse et nous apprendre à mieux vivre ?