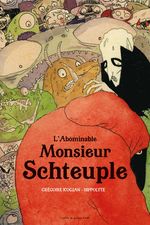

L’Abominable Monsieur Schteuple

Grégoire Kocjan – Illustration Hippolyte

L’Atelier du Poisson soluble 2019

Conte de Noël…

Par Michel Driol

Comme le titre l’indique, voici les exploits d’un monstre abominable : Monsieur Schteuple. Il déteste tout le monde, a toujours existé, été de toutes les guerres. Voleur d’enfants, il les met dans sa bosse. Mais il gratte et déguste aussi les croutes des enfants et casse un jouet ou crève l’œil d’un doudou. Jusqu’au jour où les fées décident de le capturer, et convoquent pour le juger tous les personnages des mondes magiques. Et la condamnation ne tarde pas : Monsieur Schteuple devra être gentil durant toute une nuit : un 24 en plein hiver. On le revêt donc de l’habit rouge des condamnés, tandis que les lutins sont chargés de vérifier qu’il accomplit bien sa punition. Cette nuit l’épuise, et il a bien besoin de 264 jours de psychanalyse !

Comme le titre l’indique, voici les exploits d’un monstre abominable : Monsieur Schteuple. Il déteste tout le monde, a toujours existé, été de toutes les guerres. Voleur d’enfants, il les met dans sa bosse. Mais il gratte et déguste aussi les croutes des enfants et casse un jouet ou crève l’œil d’un doudou. Jusqu’au jour où les fées décident de le capturer, et convoquent pour le juger tous les personnages des mondes magiques. Et la condamnation ne tarde pas : Monsieur Schteuple devra être gentil durant toute une nuit : un 24 en plein hiver. On le revêt donc de l’habit rouge des condamnés, tandis que les lutins sont chargés de vérifier qu’il accomplit bien sa punition. Cette nuit l’épuise, et il a bien besoin de 264 jours de psychanalyse !

Dans la production d’album autour de Noël, Grégoire Kocjan et Hippolyte signent un album original et plein d’humour en proposant de révéler la vérité pour répondre à la curiosité des enfants. Dans toute la première partie, traitée sur un fond noir, sombre et inquiétant, on découvre l’abominable personnage. De façon assez subversive, il n’est pas qu’associé aux terreurs enfantines (l’ogre ou le croquemitaine) mais aussi à la guerre, aux capitalistes caricaturés avec leur gros cigare, aux marées noires comme une incarnation du mal absolu. Puis vient une seconde partie, traitée en couleurs, où l’on assiste à la capture, au jugement et à la métamorphose de Monsieur Schteuple. Le texte ne manque pas d’un humour tantôt méta textuel (on chercha un sac vert, pour la rime, mais il n’y en avait plus), tantôt lié aux personnages (elfes, vampires, sorcières… deviennent des personnages habitués à faire le bien, qui ne savent pas être sévères !), tantôt lié aux rimes qui lui confèrent une grande légèreté.

Un album qui, comme un conte étiologique, donne l’origine d’une de nos traditions. Un album drôle et gentiment amoral qui propose comme punition de faire le bien, montre que le méchant ne s’amende pas, et associe quelques-uns des extrêmes de l’imaginaire enfantin : le père Noël et le croquemitaine.

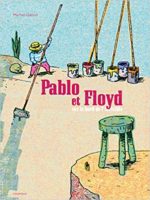

Floyd, l’ami invisible de Pablo (certes visible, mais dont on ne voit jamais le visage), raconte comment son célèbre ami rend visible le monde en le peignant. Pour éviter à Floyd de se cogner contre les arbres et les rochers encore invisibles, Pablo « marque le contour des choses qu’il na pas encore eu le temps de peindre… ».

Floyd, l’ami invisible de Pablo (certes visible, mais dont on ne voit jamais le visage), raconte comment son célèbre ami rend visible le monde en le peignant. Pour éviter à Floyd de se cogner contre les arbres et les rochers encore invisibles, Pablo « marque le contour des choses qu’il na pas encore eu le temps de peindre… ».