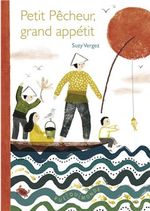

Petit Pêcheur, grand appétit

Suzy Vergez

Rue du Monde 2021

Il faut cultiver nos océans…

Par Michel Driol

Alors qu’il pêche avec modération ce qui est nécessaire pour nourrir sa famille, Petit Pêcheur délivre le Roi-des-crabes, qui lui accorde un vœu. Sur l’insistance de ses enfants, qui en veulent toujours plus, il demande à pêcher 100 poissons par lancer. Avec l’argent gagné, il achète un bateau plus grand, devient exportateur de conserves de poissons, jusqu’au jour où il ne pêche plus aucun poisson et doit partir plus loin. A la suite d’une tempête, toute la famille se retrouve sur une ile, où elle rencontre d’autres pêcheurs qui prennent soin du fond de l’océan, font attention à leurs prises et leur offrent quelques algues et quelques couples de poissons pour repeupler leur coin d’océan…

Alors qu’il pêche avec modération ce qui est nécessaire pour nourrir sa famille, Petit Pêcheur délivre le Roi-des-crabes, qui lui accorde un vœu. Sur l’insistance de ses enfants, qui en veulent toujours plus, il demande à pêcher 100 poissons par lancer. Avec l’argent gagné, il achète un bateau plus grand, devient exportateur de conserves de poissons, jusqu’au jour où il ne pêche plus aucun poisson et doit partir plus loin. A la suite d’une tempête, toute la famille se retrouve sur une ile, où elle rencontre d’autres pêcheurs qui prennent soin du fond de l’océan, font attention à leurs prises et leur offrent quelques algues et quelques couples de poissons pour repeupler leur coin d’océan…

Comment produire ? Comment consommer ? Voilà les importantes questions que soulève ce conte philosophique de Suzy Vergez, sans manichéisme. La mécanique est lancée par deux facteurs. D’un côté, l’envie d’avoir toujours plus, incarnée ici, c’est original, par les enfants, qui n’ont pas le rôle de sauveurs qu’ils jouent souvent dans ce type de conte, mais déclenchent, par leurs désirs incontrôlés et incontrôlables, la catastrophe. De l’autre, l’appât du gain, qui pousse le père à passer outre l’avertissement du Roi-des-crabes (pas plus de 100 poissons) et, dans une logique très capitaliste, le conduit à industrialiser son activité sans prendre garde aux ressources limitées de la planète. Face à cette démesure, les éléments naturels deviennent des personnages du livre : les crevettes et oiseaux jouent le rôle du chœur antique, et commentent, avec inquiétude, les événements. Les crabes ont un roi, et se coalisent contre Petit Pêcheur. L’océan lui-même déclenche une tempête. Cette personnification, propre au genre du conte dans lequel s’inscrit cet album, introduit à un imaginaire riche, mais, en même temps, correspond tout à fait au propos tenu : la nature est vivante et doit être respectée et préservée si l’on veut y survivre. Plein d’optimisme, l’album propose une solution aux dérèglements causés par Petit Pêcheur : cela passe par l’entraide et le respect de la nature, afin de préserver et faire prospérer les ressources naturelles.

Cette fable laisse le lecteur conclure de lui-même, choisir entre différents comportements dont les uns sont mortifères pour la planète : elle ne se veut ni moralisatrice, ni édifiante. Les personnages y sont humains, tout simplement, avec leurs désirs et leurs passions. Il leur faut encore apprendre à dépasser leurs envies immédiates pour rester raisonnables, penser au futur et le préserver. C’est une belle leçon d’écologie politique que donne l’album, à travers un beau conte que les illustrations situent en orient. Il faut souligner la qualité du travail graphique de l’autrice qui utilise différentes techniques, tampons, encre, sans doute papiers découpés, afin de composer un spectacle pour les yeux de toute beauté et particulièrement animé.

Un bel album, particulièrement bien écrit et bien illustré, pour réfléchir ensemble à notre lien avec notre terre nourricière, à travers l’exemple de la pêche.

Bob (c’est le plus petits de cette paire d’amis) a une idée en regardant une fourmi naviguer sur une feuille au fil de l’eau : et si on construisait un bateau?

Bob (c’est le plus petits de cette paire d’amis) a une idée en regardant une fourmi naviguer sur une feuille au fil de l’eau : et si on construisait un bateau?