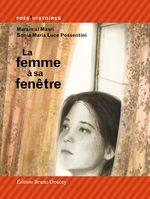

La Femme à sa fenêtre

Maram al-Masri – illustrations de Sonia Maria Luce Possentini

Bruno Doucey – Collection Poés’histoires 2019

Pour redonner le sourire aux enfants de Syrie et d’ailleurs…

Par Michel Driol

La fenêtre : un topos fréquent en poésie, comme le lieu où s’articulent le dedans et le dehors, l’intime et l’extérieur, le protégé et le dangereux. La femme qui regarde par la fenêtre de Maram al-Masri est à la fois celle dont parle le poème et celle qui parle dans le poème, tantôt (par trois fois) troisième personne, tantôt, le plus souvent, première personne.

La fenêtre : un topos fréquent en poésie, comme le lieu où s’articulent le dedans et le dehors, l’intime et l’extérieur, le protégé et le dangereux. La femme qui regarde par la fenêtre de Maram al-Masri est à la fois celle dont parle le poème et celle qui parle dans le poème, tantôt (par trois fois) troisième personne, tantôt, le plus souvent, première personne.

Elle observe la vie au dehors. Elle se souvient du bébé qu’elle a porté dans son ventre, qui a grandi, qui n’est plus là. Puis sa rêverie s’étend à tous les enfants, et plus particulièrement aux enfants de Syrie. Ne restent qu’un nounours et un cheval de bois. Le propos devient alors la lettre d’une mère arabe à son fils, lettre qui est une ode à la liberté. Tristesse et espoir se mêlent avant l’apothéose du souhait d’un monde meilleur, naïf et sincère comme ce poème.

La voix de Maram al-Masri, poétesse syrienne vivant en France depuis les années 80, est à la fois singulière et universelle. Il est question de l’amour d’une mère pour son enfant, d’un enfant arraché à ses bras, et d’un monde à réparer. Elle emprunte la voie du concret, des images physiques pour parler en termes simples des choses et des sentiments : le concret des jouets qui révèlent l’absence de l’enfant, le concret de la bave aux lèvres du nouveau-né, le concret de l’enfant qui se dandine comme un canard. La mort surgit avec la Syrie, avec cette image terrible et terrifiante des enfants

emmaillotés dans leurs linceuls

comme des bonbons enveloppés…

Ces images très concrètes n’empêchent pas le propos d’aborder et de nommer quelques concepts fondamentaux : la liberté, le mensonge, la paix, et de proposer quelques métaphores qui ouvrent à un autre monde, celui du rêve et du désir :

faire tomber sur les enfants

un déluge de joie

et des papillons de baisers

Maram al-Masri qui dit ici un monde désespérant ne veut pas perdre l’espoir. Prise entre le elle et le je, entre la ville en paix et la ville en guerre, entre la joie et la tristesse elle dit l’étroite voie de l’écriture, à la manière d’Eluard dans Liberté, elle dit aussi la difficulté à trouver sa place en tant que femme. De la fenêtre, elle regarde le monde, les guerres, l’absence des enfants, et n’a que la force des mots pour préparer un monde plus fraternel. On songe encore à Eluard : le poète est celui qui donne à voir.

Le recueil est magnifiquement illustré par Sonia Maria Luce Possentine, dans un style très réaliste, proche de la photographie en sépia. Sur la couverture, un beau visage de femme, encadré par des rideaux, les yeux tournés vers le ciel. Et sur la quatrième de couv’, loin au-dessus de rideaux, comme dans l’axe du regard de la femme, un oiseau dans le ciel. Images de calme, de paix, de rêverie… Sept doubles pages rythment le recueil, où revient, comme un leitmotiv, le rideau. Des images qui tantôt montrent la femme dans différents contextes : près de ses rideaux, enceinte, puis elles laissent la place à des enfants dans des décors de villes bombardées, avant de ne montrer qu’une ville détruite, des jouets abandonnés… Et enfin des enfants qui sourient, des jouets dans leurs mains, des oiseaux qui envahissent le ciel. On le voit, à leur façon, les illustrations accompagnent le mouvement du recueil avec leur propre poésie, et font naitre l’espoir.

Un beau recueil qui dit l’amour, la douleur, et la liberté, et qui désire que le monde retrouve la paix, la liberté et la fraternité. Un texte fort, militant, d’une femme sincère dans sa recherche de la liberté et de la concorde.

Format à l’italienne pour cet album qui est d’abord une suite d’aquarelles lumineuses représentant des paysages de montage sous le soleil mais aussi dans le brouillard ou sous l’orage, paysages presque toujours habités : maisons, hameaux, toits de tôles rouillés. Paysages de forêts et de lacs, mais aussi de champs cultivés, paysages habités de vaches et de moutons. Paysages traversés par des randonneurs minuscules, tantôt une seule silhouette, tantôt un groupe de quatre saisis dans la marche ou au repos.

Format à l’italienne pour cet album qui est d’abord une suite d’aquarelles lumineuses représentant des paysages de montage sous le soleil mais aussi dans le brouillard ou sous l’orage, paysages presque toujours habités : maisons, hameaux, toits de tôles rouillés. Paysages de forêts et de lacs, mais aussi de champs cultivés, paysages habités de vaches et de moutons. Paysages traversés par des randonneurs minuscules, tantôt une seule silhouette, tantôt un groupe de quatre saisis dans la marche ou au repos.