La Famille Hollister, Aventures à Pine Lake

Jerry West

Traduit (anglais, USA) par Mireille pierre, ill. de Marlène Merveilleux

Novel, 2025

Aventures blytonesques

Par Anne-Marie Mercier

Les Éditions Novel (filiale de Chattycat, maison spécialisée dans les Éditions bilingues de livres pour la jeunesse en langue anglaise, surtout américains, mais qui propose également des titres français faciles et populaires et des séries) publient des classiques de la littérature de jeunesse américaine. Ici, « classique » s’entend au sens de populaire : le bandeau qui barre la couverture annonce les aventures de la famille Hollister comme « la série adorée par 16 millions d’enfants » ; et celle-ci est, nous dit-on encore, « enfin disponible en France ».

Les Éditions Novel (filiale de Chattycat, maison spécialisée dans les Éditions bilingues de livres pour la jeunesse en langue anglaise, surtout américains, mais qui propose également des titres français faciles et populaires et des séries) publient des classiques de la littérature de jeunesse américaine. Ici, « classique » s’entend au sens de populaire : le bandeau qui barre la couverture annonce les aventures de la famille Hollister comme « la série adorée par 16 millions d’enfants » ; et celle-ci est, nous dit-on encore, « enfin disponible en France ».

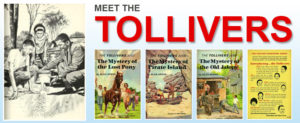

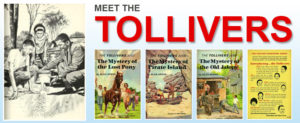

Comment a-t-on pu vivre sans, me direz-vous (ou pas) ? Eh bien, on est quand même pas mal avec : cette série a l’allure confortable des séries anglaises des années 50, dans le genre des Club des cinq, ou d’Alice (Nancy Drew) publiée par le syndicat Stratemeyer (Tom Swift, The Bobbsey Twins, The Hardy Boys, Nancy Drew…). Contrairement à la plupart des autres séries, celle-ci a été écrite par un seul auteur, Andrew Svenson, dont l’identité n’a été révélée que quelques années après sa mort, en 1975. Cette série, initiée en 1953, a couru sur 33 titres. Il est aussi l’auteur d’autres séries sous d’autres pseudonymes, comme Hardy Boys (voir notre chronique) et, plus remarquable, The Tollivers (sous le pseudonyme d’ Alan Stone, 1967 – la date est intéressante, en relation avec les lois sur les droits civiques), « l’une des premières séries écrites pour et sur des enfants afro américains » qui est cependant assez proche des thèmes et situations des Hollister, avec également une famille de cinq enfants.

Comment a-t-on pu vivre sans, me direz-vous (ou pas) ? Eh bien, on est quand même pas mal avec : cette série a l’allure confortable des séries anglaises des années 50, dans le genre des Club des cinq, ou d’Alice (Nancy Drew) publiée par le syndicat Stratemeyer (Tom Swift, The Bobbsey Twins, The Hardy Boys, Nancy Drew…). Contrairement à la plupart des autres séries, celle-ci a été écrite par un seul auteur, Andrew Svenson, dont l’identité n’a été révélée que quelques années après sa mort, en 1975. Cette série, initiée en 1953, a couru sur 33 titres. Il est aussi l’auteur d’autres séries sous d’autres pseudonymes, comme Hardy Boys (voir notre chronique) et, plus remarquable, The Tollivers (sous le pseudonyme d’ Alan Stone, 1967 – la date est intéressante, en relation avec les lois sur les droits civiques), « l’une des premières séries écrites pour et sur des enfants afro américains » qui est cependant assez proche des thèmes et situations des Hollister, avec également une famille de cinq enfants.

Le monde de référence est bien celui d’« avant » : au temps où on ne se posait pas de question de genre, où on savait d’avance où était le bien et où le mal, où les adultes étaient bienveillants et les méchants rares et vite identifiés (enfin, vous avez compris, au temps où la littérature pour enfants dressait ce tableau). On ne se prend pas le chou et on admire ces beaux enfants Hollister aux joues roses, qu’on nomme les « joyeux Hollister » : « c’est comme ça qu’on nous appelle, dit l’un d’eux, parce qu’on est tout le temps heureux ».

Heureusement pour le lecteur (car les gens heureux n’ont pas d’histoire), ce bonheur lisse sera vite rompu et de bien des manières mais jamais gravement, l’optimisme et la débrouillardise étant inscrits dans les gènes de toute la famille. Ça commence par un déménagement, la disparition de la camionnette qui transportait les jouets préférés des enfants et la malle contenant les inventions du père, avec lesquelles il comptait bien gagner sa vie. Désespoir et inquiétude durent peu, remplacés par la nécessité de faire face et la découverte de la nouvelle maison, du nouveau magasin ouvert par les parents, et de leurs voisins. Pique-nique, canotage hasardeux, aventures, découverte de passages secrets dans la maison, enquête, découverte de la camionnette disparue et capture du voleur, tout s’enchaine tambour battant, le tout en 173 pages très aérées, avec de nombreuses illustration.

Et oui, ces cinq enfants Hollister (Jack 7 ans, Olive 6 ans, Peter, 12 ans, Anna 10 et enfin Rose la petite qui fait des bêtises) blonds aux yeux bleus sont bien joyeux, et leurs parents aussi. La nature est belle et préservée, les voisins sont aimables et solidaires, le père a l’esprit d’entreprise et sait attirer les gens dans sa boutique, tout va bien et ils seront prêts pour de nouvelles aventures.

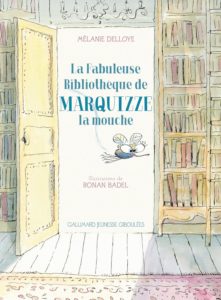

Marquizze est une petite mouche née dans un château (enfin, dans l’écurie du château) et elle a sait lire ! Comment a-t-elle appris, on vous l’explique dans le livre, je ne vais pas tout révéler. Lisant par-dessus l’épaule des enfants qui fréquentent cette belle bibliothèque, elle découvre Jules Verne avec l’ainé, Roméo et Juliette, Les Quatre filles du docteur March, Notre-Dame de Paris… avec la seconde, et, avec la plus jeune, les contes et les fables, mais aussi Dracula et les livres d’Agatha Christie.

Marquizze est une petite mouche née dans un château (enfin, dans l’écurie du château) et elle a sait lire ! Comment a-t-elle appris, on vous l’explique dans le livre, je ne vais pas tout révéler. Lisant par-dessus l’épaule des enfants qui fréquentent cette belle bibliothèque, elle découvre Jules Verne avec l’ainé, Roméo et Juliette, Les Quatre filles du docteur March, Notre-Dame de Paris… avec la seconde, et, avec la plus jeune, les contes et les fables, mais aussi Dracula et les livres d’Agatha Christie.