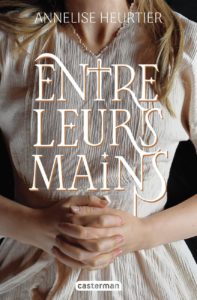

Entre leurs mains

Annelise Heurtier

Casterman, janvier 2025

Bad girls do the best sheets

Par Lidia Filippini

En1961, à Dublin, Deirdre est une jeune fille de seize ans comme les autres. Aînée d’une famille nombreuse, elle mène une vie tranquille avec ses parents épiciers. De temps en temps, elle aide son père à livrer les tourtes à la Guiness que ses clients lui commandent. C’est au cours d’une de ses sorties qu’elle rencontre Callum, le fils d’un riche industriel. Deirdre tombe vite amoureuse de ce jeune homme séduisant qui lui donne rendez-vous en ville pour lui parler de leur avenir commun. Elle croit à ses promesses de mariage et voit en lui le moyen de s’élever au-dessus de sa condition modeste. Callum se fait insistant, il la presse de se donner à lui : « [T]u sais bien qu’on va se marier. Alors, avant ou après, qu’est-ce que ça change. » Deirdre, de peur qu’il ne la quitte, finit par céder. De cela, elle ne peut pas parler, pas même à sa sœur Maureen. Fervente Catholique, elle se sent coupable de ce qu’elle voit comme une faiblesse. Au péché s’ajoute l’humiliation lorsqu’elle finit par comprendre que Callum n’a jamais eu l’intention de l’épouser.

En1961, à Dublin, Deirdre est une jeune fille de seize ans comme les autres. Aînée d’une famille nombreuse, elle mène une vie tranquille avec ses parents épiciers. De temps en temps, elle aide son père à livrer les tourtes à la Guiness que ses clients lui commandent. C’est au cours d’une de ses sorties qu’elle rencontre Callum, le fils d’un riche industriel. Deirdre tombe vite amoureuse de ce jeune homme séduisant qui lui donne rendez-vous en ville pour lui parler de leur avenir commun. Elle croit à ses promesses de mariage et voit en lui le moyen de s’élever au-dessus de sa condition modeste. Callum se fait insistant, il la presse de se donner à lui : « [T]u sais bien qu’on va se marier. Alors, avant ou après, qu’est-ce que ça change. » Deirdre, de peur qu’il ne la quitte, finit par céder. De cela, elle ne peut pas parler, pas même à sa sœur Maureen. Fervente Catholique, elle se sent coupable de ce qu’elle voit comme une faiblesse. Au péché s’ajoute l’humiliation lorsqu’elle finit par comprendre que Callum n’a jamais eu l’intention de l’épouser.

Quand, quelques mois plus tard, les parents de la jeune fille s’aperçoivent qu’elle est enceinte, ils la font enfermer dans un couvent de la Madeleine. Elle découvre alors l’horreur de l’univers carcéral. Tondue, battue, insultée, elle est logée dans des conditions sordides. Employée à faire la lessive, comme Marie-Madeleine qui lava les pieds de Jésus et obtint son pardon, elle doit travailler sans relâche au péril de sa santé afin d’expier ses péchés. Seule l’amitié qu’elle tisse avec ses compagnes d’infortune, et surtout avec l’effrontée Sinead qu’elle appelle son « âme sœur », lui permet de tenir le coup.

En 2026, elle livre le récit de sa vie à Finnegan, un jeune homme amoureux, et l’amène à prendre conscience de sa brusquerie envers sa propre fiancée.

On plonge ici dans l’univers des Maggies. Plus de dix mille jeunes filles de tous les milieux ont vécu dans les couvents de la Madeleine entre 1922 et 1996. Certaines y étaient envoyées parce qu’elles étaient enceintes ou parce qu’elles avaient été violées, d’autres parce qu’on les jugeait trop dévergondées – ce fut le cas notamment de la chanteuse irlandaise Sinead O’Connor qui a témoigné à ce sujet-, d’autres enfin, parce qu’on craignait que leur beauté ne les conduise irrémédiablement au péché. Ces couvents prirent vite le nom de « blanchisseries » puisque les jeunes filles qui y vivaient étaient employées à laver le linge – une manière de laver leur propre souillure selon les religieuses qui les encadraient et les traitaient comme des esclaves. Logées dans des conditions indignes, elles travaillaient sans relâche dans des étuves, respirant des vapeurs chimiques. Celles qui mouraient étaient enterrées dans des fosses communes. Quant aux bébés dont elles accouchaient, les bien portants étaient vendus à des familles étrangères tandis que les religieuses laissaient mourir les plus faibles. En 2014, huit cents cadavres de bébés étaient retrouvés dans le terrain d’un de ces couvents. Si l’État irlandais a longtemps nié sa responsabilité, rejetant la faute sur l’Église Catholique, des excuses officielles ont finalement été présentées aux victimes en 2013. Le grand public a, quant à lui, découvert l’existence des blanchisseries en 2002 grâce au film de Peter Mullan, The Magdalene Sisters, qui a connu un certain succès au box-office.

Annelise Heurtier se saisit ici d’un sujet dont certains aspects cadrent parfaitement avec la tradition de la littérature jeunesse. On retrouve le motif de l’internat popularisé par Talbot Baines Reed au XIXe siècle et qui, depuis, est devenu un lieu incontournable du roman pour les jeunes. Le couvent d’Entre leurs mains évoque les pensionnats de Meto (Yves Grevet, Meto, Syros, 2008 (t1), 2009 (t2), 2010 (t3)) ou du Combat d’hiver (Jean-Claude Mourlevat, Le Combat d’hiver, Gallimard Jeunesse, 2006). Les surveillantes, qui ont ici été remplacées par des religieuses, sont tout aussi inhumaines et perverses. Elles imposent la loi des adultes à des jeunes qui n’ont d’autre choix que la soumission. Seulement, à la différence de Grevet ou de Mourlevat, Annelise Heurtier décrit ici un monde qui, loin d’être dystopique, a réellement existé. Cela fait froid dans le dos !

Le personnage de Finnegan permet de faire le lien entre l’histoire de Deirdre, symbole de l’oppression sociale des femmes au XXe siècle, et la situation actuelle. Le jeune homme s’offusque de ce qu’a subi Deirdre dans les années 60. Adolescent des années 2020, il ne peut tolérer l’idée d’une société patriarcale dans laquelle la parole des femmes ne vaut rien. Pourtant, il ne se rend pas compte que lui-même, incapable de contrôler ses pulsions sexuelles, a bien failli abuser de sa petite amie qu’il imaginait consentante. Ce personnage masculin est sans doute celui auquel les garçons lecteurs s’identifieront le plus facilement – tandis que les filles auront tendance à se sentir plus proches de Deirdre et/ou de Neve, la petite amie de Finnegan. Le roman devient ainsi un moyen d’interroger le rapport des jeunes actuels dans leur intimité. Dommage, dans ces conditions, que la photo de couverture (une jeune fille vêtue de blanc dont on ne voit pas le visage mais qui croise les mains en signe de prière) semble avoir été conçue de manière à attirer les lectrices plutôt que les lecteurs !