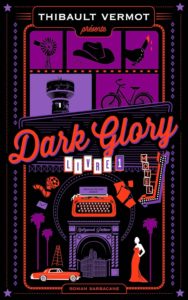

Dark Glory

Thibault Vermot

Sarbacane, X’, 2024

Conte de Grimm à Hollywood, ou « quand la peur sort des livres »

Par Anne-Marie Mercier

Thibault Vermot avait montré dans un roman précédent (La Route froide) qu’il était très fort pour fabriquer des scènes inquiétantes avec pour décor l’Ouest ou le Nord sauvage. Ici, il en fait à nouveau la démonstration de manière originale. C’est tout d’abord un récit enchâssé dans une histoire a priori banale : en 1949, à Durango, un groupe d’adolescents de douze ans se retrouve tous les dimanches dans leur « cabane ». Il y a le raconteur, Michael, son petit frère de 6 ans Calvin, George, Don, Durham et Suzy, seule fille de la bande. Et puis il y a un volume des contes de Grimm qui semble traîner là par hasard : George l’a emprunté à la bibliothèque ; on comprendra plus tard que c’est important car ce volume revient à plusieurs reprises. Michael raconte une histoire de chercheurs d’or devenus anthropophages à faire dresser les cheveux sur la tête.

Thibault Vermot avait montré dans un roman précédent (La Route froide) qu’il était très fort pour fabriquer des scènes inquiétantes avec pour décor l’Ouest ou le Nord sauvage. Ici, il en fait à nouveau la démonstration de manière originale. C’est tout d’abord un récit enchâssé dans une histoire a priori banale : en 1949, à Durango, un groupe d’adolescents de douze ans se retrouve tous les dimanches dans leur « cabane ». Il y a le raconteur, Michael, son petit frère de 6 ans Calvin, George, Don, Durham et Suzy, seule fille de la bande. Et puis il y a un volume des contes de Grimm qui semble traîner là par hasard : George l’a emprunté à la bibliothèque ; on comprendra plus tard que c’est important car ce volume revient à plusieurs reprises. Michael raconte une histoire de chercheurs d’or devenus anthropophages à faire dresser les cheveux sur la tête.

Au chapitre suivant, on est en 1955, Suzy est partie faire des études à Denver, Don a eu un enfant, George est policier et Michael qui rêve de devenir scénariste part pour Hollywood. L’histoire suit son cours et on pense être confortablement installé dans un récit de formation qui au passage nous ferait découvrir les « métiers du cinéma ». Michael devient coursier puis à force de ténacité et de culot devient l’ami d’une actrice, puis scénariste à l’essai. Il y a une scène « explicite » dont Michael ne sait pas s’il l’a rêvée après un quasi coma éthylique – très improbable : on se demande si la présence de scènes de ce type ne fait pas partie maintenant du cahier des charges de la collection, ce qui serait assez drôle : Anastasie [nom de la censure], faut pas énerver les éditeurs !

J’abrège : le scenario est plein de rebondissements, de scènes tragi-comiques, de poursuites et de suspense. L’alternance avec le récit de Michael hanté par l’anthropophagie se poursuit, faisant monter l’inquiétude. Elle est remplacée par des chapitres qui montrent George, enquêtant sur la disparition d’une enfant de huit ans, retrouvant son vélo, sa robe jaune et un livre de contes qu’elle avait emprunté à la bibliothèque, le même volume qu’au premier chapitre. Ceci rappelle à George et aux habitants un cas non élucidé : l’enlèvement d’un enfant, cinq ans plus tôt au même endroit (j’essaie de ne pas trop divulgâcher mais je vais en dire sans doute un peu trop…).

D’autres chapitres mettent en scène le petit garçon qui a échappé au monstre de justesse après des horreurs dont il ne se souvient pas, mais boiteux et avec un doigt en moins. Depuis, il ne dort plus et la figure du monstre mangeur d’enfants plane sur la ville, le temps de 1949 et de l’enfance insouciante est loin, un temps « ou la peur n’était pas encore sortie des livres ». On voit cet enfant qui tente de conjurer sa peur entrer dans la bibliothèque. Il y est attiré par une musique : quelqu’un joue au piano, au sous-sol (il n’y a jamais eu de piano à la bibliothèque lui confirme la bibliothécaire, un peu inquiète) une musique qu’il n’identifiera que plus tard : les Kindertotenlieder (chants pour les enfants morts)… George enquête avec l’aide de Suzy, Michael, alerté par sa mère affolée est route pour Durango, avec son nouvel ami coursier, tandis qu’un enfant semble bien être en train de se jeter dans la gueule du loup.

Comme un bon feuilletoniste, Thibault Vermot nous laisse au milieu du gué. C’est risqué de sa part : les fils sont si multiples que le lecteur pourrait bien se perdre au deuxième volume après avoir oublié ceux du premier. Mais cette incursion dans le monde du cinéma est drôle et dynamique et son autre versant, l’univers des contes plein de mangeurs d’enfants entrelacé avec le plus noir de la réalité, est particulièrement intéressant. Le rappel des raisons de la fureur d’Alma Mahler au moment où son mari composait cette œuvre, également. Quand George, qui est devenu policier à cause d’une histoire entendue quand il était enfant, retrouve le livre perdu par la fillette, celui-ci s’ouvre par hasard sur le conte de « La Sage Elsie » : « l’histoire ressemblait vraiment à ce qui était en train de se passer. Est-ce que le réel engendre les histoires ? Est-ce que les histoires sont capables d’engendrer une sorte de réel ? » (À suivre !)