Antigone

Yann Liotard, Marie-Claire Redon

La Ville brûle, 2017

Celle qui a dit non

Par Anne-Marie Mercier

« Il était une fois dans un pays lointain, une jeune fille. Elle s’appelait Antigone.

« Il était une fois dans un pays lointain, une jeune fille. Elle s’appelait Antigone.

C’était une fille qui ne se laissait pas faire.

Elle osait, dans un monde d’hommes,

être elle-même et marcher le front haut.

Elle avait le courage de penser,

le verbe qui mord, la beauté rebelle. »

Enfin, elle était une jeune fille comme les autres, « sauf qu’elle était princesse. Une princesse compliquée née dans une famille compliquée. Une princesse maudite qui vécut malheureuse et n’eut jamais d’enfant. »

Ainsi, l’auteur du texte, Yann Liotard, professeur de lettres classique qui connait les dififcultés des élèves pour aborder ce mythe, choisit d’entrer dans le mythe par la voie du conte, et la révolte du personnage par son actualisation (ici, féministe). La tragédie revient avec l’évocation du destin familial, et l’enchainement inexorable des événements, de l’abandon d’Œdipe par ses parents au meurtre de Laïos, son père, à son mariage avec sa mère Jocaste et la naissance de la fratrie maudite – à laquelle appartient Antigone. On la voit guidant Œdipe aveugle hors de la ville, puis tentant d’offrir une sépulture à son frère, mort en affrontant son autre frère, on assiste à sa condamnation, au suicide de Hémon, etc.

Ainsi, l’auteur du texte, Yann Liotard, professeur de lettres classique qui connait les dififcultés des élèves pour aborder ce mythe, choisit d’entrer dans le mythe par la voie du conte, et la révolte du personnage par son actualisation (ici, féministe). La tragédie revient avec l’évocation du destin familial, et l’enchainement inexorable des événements, de l’abandon d’Œdipe par ses parents au meurtre de Laïos, son père, à son mariage avec sa mère Jocaste et la naissance de la fratrie maudite – à laquelle appartient Antigone. On la voit guidant Œdipe aveugle hors de la ville, puis tentant d’offrir une sépulture à son frère, mort en affrontant son autre frère, on assiste à sa condamnation, au suicide de Hémon, etc.

Le chœur accompagne ces événements ; il est composé de quatre à cinq rats des champs, justes crayonnés sur fond rouge; ils portent une parole de commentaire, ou d’apitoiement. Les dessins de Marie-Claire Redon (dont c’est le premier ouvrage) font alterner l’histoire d’Antigone (en crayonnés ou en aplats de sombre indigo) avec les pages rouges dédiées au chœur. Ils donnent une touche fantastique à cette histoire : Antigone a une apparence de frêle jeune fille, hors les petites oreilles de chat qui émergent de sa chevelure, les corbeaux, les rats et la mort sont partout (celle-ci est représentée par des poupées qui jonchent le sol), et le pouvoir de Créon apparait sous une forme monstrueuse.

Le chœur livre la morale de l’histoire : « Il en faut des pas pour être soi. Pas fermer les yeux. Pas faiblir. Pas se sauver. Pas trahir. Pas plier. De petits pas en petits pas, Antigone sait pourquoi. Pourquoi elle a vécu et pourquoi elle s’est battue. » Voilà Antigone ramenée à son nom, celui de celle qui dit « non ». Cette version moderne offre aux adolescents une figure qui leur ressemble et des problématiques qui leur sont familières, dans un superbe album, poétique et tragique.

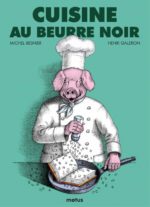

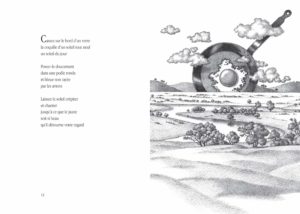

La cuisine, c’est beaucoup de gestes, avec le vocabulaire qui les désigne (ôter, faire revenir, ébouillanter, faire dégorger…), des objets (poêlons, marmite, soupière ;.., des ingrédients qui sentent bon « les mots ordinaires / pomme de terre, / persil, potiron / qui sent bon / le jardin le vert/les mots bien ronds/ ceux de ma mère. » On en a les papilles éveillés et, avec les crayons de Galeron, noirs sur gris, les « yeux farcis de beauté ».

La cuisine, c’est beaucoup de gestes, avec le vocabulaire qui les désigne (ôter, faire revenir, ébouillanter, faire dégorger…), des objets (poêlons, marmite, soupière ;.., des ingrédients qui sentent bon « les mots ordinaires / pomme de terre, / persil, potiron / qui sent bon / le jardin le vert/les mots bien ronds/ ceux de ma mère. » On en a les papilles éveillés et, avec les crayons de Galeron, noirs sur gris, les « yeux farcis de beauté ». cuisine c’est la guerre / Oui Chef ».

cuisine c’est la guerre / Oui Chef ».