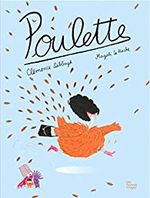

Poulette

Clémence Sabbagh – Illustrations de Magali Le Huche

Les fourmis rouges 2022

Nous prendrons le temps de vivre…

Par Michel Driol

Gervaise est une executive poulette, qui court partout, d’un rendez-vous à l’autre, aux quatre coins du monde. Même pendant ses vacances, au Club des Poulettes, sur une ile perdue au milieu de l’océan, elle enchaine les activités, et refuse de se mettre à labri lorsqu’un ouragan menace. Rescapée sur une plage désolée, elle fait la connaissance de trois minuscules bestioles, les trois petits riens, qui lui révèlent une autre façon de vivre, avec laquelle elle repart pour la grande ville, où, parfois, elle se met à écrire des histoires.

Gervaise est une executive poulette, qui court partout, d’un rendez-vous à l’autre, aux quatre coins du monde. Même pendant ses vacances, au Club des Poulettes, sur une ile perdue au milieu de l’océan, elle enchaine les activités, et refuse de se mettre à labri lorsqu’un ouragan menace. Rescapée sur une plage désolée, elle fait la connaissance de trois minuscules bestioles, les trois petits riens, qui lui révèlent une autre façon de vivre, avec laquelle elle repart pour la grande ville, où, parfois, elle se met à écrire des histoires.

Combien de parents se reconnaitront dans la Poulette du début de l’album ? C’est bien une satire de nos modes de vie, de nos comportements qui est faite ici. Il faut courir, au risque de se disperser, comme le montrent plaisamment les images de la première double page. Cette hyperactivité va jusqu’à contaminer les vacances, qui doivent être aussi actives… Cet album parlera peut-être moins aux enfants dans cette première partie. Certes, nombre d’entre eux sont hyperactifs, ne tiennent pas en place, veulent toujours bouger, ne parviennent pas à se poser, mais l’héroïne ici est une Poulette adulte, cadre d’une grande entreprise dans un décor très newyorkais. Après l’orage, à la façon de Robinson échoué sur son ile, Poulette découvre un autre mode de vie. Si elle a d’abord du mal à s’y faire (elle veut agir trop vite, trouve les 3 compères trop mous), elle apprend petit à petit à oublier le temps. Trois petits riens, trois minuscules bestioles, trois figures enfantines qui surgissent sur la plage, pleins de bienveillance et de curiosité pour Poulette, qui pensent d’abord à s’amuser, adorent danser, vivent au contact de la nature, crient et rient… Autant d’activités et de signes de comportement qui ne peuvent qu’évoquer l’enfance : le plaisir de l’instant, des joies simples, de l’absence de sophistication. C’est bien sur la question de notre rapport au temps que l’album interroge petits et grands. Ce temps qui passe, faut-il l’accélérer pour profiter de la vie de façon superficielle, ou le ralentir pour gouter chaque instant. En quoi consiste finalement le bonheur ? Quel lien pouvons-nous entretenir avec la nature ? La métamorphose de Poulette montre une autre façon de conjuguer les exigences professionnelles et l’ouverture au monde, aux autres, à soi aussi. Et ce n’est pas pour rien que l’ouvrage se termine par des images de Poulette lisant ou écrivant (non plus à New-York, mais à Paris), façon de dire le rôle indispensable de la littérature pour se poser et prendre autrement le temps. Cette leçon de vie est portée par un texte plein d’humour, dans lequel les jeux de mots abondent (en particulier autour du mot poule, traité façon Motordu…). Les illustrations, qu’il s’agisse de vignettes façon BD pour montrer l’hyperactivité de l’héroïne ou de pleines pages, regorgent de détails amusants à regarder longuement !

Un album qui incite à réfléchir sur le temps qui passe, et notre façon de l’habiter, avec un indéfectible humour !