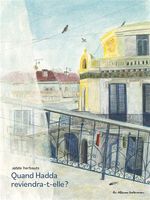

Quand Hadda reviendra-t-elle ?

Anne Herbauts

Casterman 2021

L’absence, la voilà…

Par Michel Driol

Lancinante, la question qui donne son titre à l’album revient, sur toutes les doubles pages, en haut à gauche, tandis qu’en bas, à droite, revient comme un leitmotiv la réponse, « Mais je suis là », adressée à un personnage nommé tantôt mon amour, mon ange, bonhomme, ma mésange, ou mon tout grand…, suivie d’une petite phrase, écoute, regarde, va, tu as ma dignité, ma force, ma beauté… Sur l’autre page, une illustration pleine page montre un coin d’appartement, cuisine, couloir, balcon, rempli d’objets du quotidien, mais sans personne.

Lancinante, la question qui donne son titre à l’album revient, sur toutes les doubles pages, en haut à gauche, tandis qu’en bas, à droite, revient comme un leitmotiv la réponse, « Mais je suis là », adressée à un personnage nommé tantôt mon amour, mon ange, bonhomme, ma mésange, ou mon tout grand…, suivie d’une petite phrase, écoute, regarde, va, tu as ma dignité, ma force, ma beauté… Sur l’autre page, une illustration pleine page montre un coin d’appartement, cuisine, couloir, balcon, rempli d’objets du quotidien, mais sans personne.

Anne Herbauts aime à dire qu’elle fabrique des albums, comme façon de faire dialoguer texte et illustrations, mais aussi façon de proposer au lecteur un objet dont il lui faudra combler les lacunes. C’est bien ce qui fait la force de cet album, de laisser le lecteur avec le sentiment d’une absence et des questions auxquelles il cherche la réponse dans le texte et les illustrations. Tout se passe dans un appartement que l’on dirait abandonné, alors qu’on y vivait il y a peu. Appartement aux carrelages un peu vieillots, aux meubles surannés. Qui est Hadda ? Mère, grand-mère, peu importe. A qui s’adresse-t-elle ? Au même personnage, enfant, petit enfant ? Ou à plusieurs ? Qu’importe… Hadda est partout dans les illustrations, sans doute sur les photos que l’on voit reproduites dans un pêlemêle. Dans les ustensiles et ingrédients de la cuisine. Dans le linge qui sèche. Mais dans les illustrations, ce qu’on voit aussi, ce sont les traces de l’enfance, des chaussettes plus petites aux petites voitures sur la table, ou aux cartes et illustrés par terre. A chacun de construire son propre récit du lien entre les deux personnages évoqués par l’album… Hadda a donc disparu, avec toute la polysémie de ce mot, mais, à travers son appartement, elle continue de dire son amour à ses descendants, elle continue de vivre à travers eux, leur transmettant rires, force, beauté et ailes pour aller plus loin. Car c’est bien cette transmission de force vitale léguée par ceux qu’on aime et qui nous aiment que rend sensible cet album. Comme toujours avec Anne Herbauts ces questions existentielles sont traitées sans forcer, sans s’appesantir, avec à la fois gravité et légèreté. La poésie de l’autrice parvient, avec des moyens simples à rendre présente cette absence, à parler de ce lien intergénérationnel, de la façon dont les disparus continuent à vivre en nous, tout en disant aussi la liberté d’aller plus loin, de vivre sa propre vie, magnifiquement symbolisée par les oiseaux qui s’envolent dans les dernières pages.

Un riche album, qui fait appel à tous les sens, pour dire tout ce que nous portons en nous de ceux qui nous ont précédés, sans tristesse, sans pathos, mais avec une grande confiance dans les destinées individuelles.

Voila le portrait de l’un des soixante-treize enfants de la famille Quichon. Tristan est mécontent : pourquoi faire et refaire son lit tous les matins ? Pourquoi ses soixante-douze frères et sœurs préfèrent-ils tous faire leur lit en vitesse pour aller manger les crêpes promises au lieu de se révolter ? Il finit par bouder seul pendant que le autres mangent toutes leurs crêpes et se dire que la vie n’a pas de sens… jusqu’à l’arrivée de maman Quichon. Elle est capable de s’occuper d’un seul enfant avant le déferlement du retour du groupe. Elle est merveilleuse de tendresse et d’habileté pour ramener son petit vers la vie et la gaieté.

Voila le portrait de l’un des soixante-treize enfants de la famille Quichon. Tristan est mécontent : pourquoi faire et refaire son lit tous les matins ? Pourquoi ses soixante-douze frères et sœurs préfèrent-ils tous faire leur lit en vitesse pour aller manger les crêpes promises au lieu de se révolter ? Il finit par bouder seul pendant que le autres mangent toutes leurs crêpes et se dire que la vie n’a pas de sens… jusqu’à l’arrivée de maman Quichon. Elle est capable de s’occuper d’un seul enfant avant le déferlement du retour du groupe. Elle est merveilleuse de tendresse et d’habileté pour ramener son petit vers la vie et la gaieté.