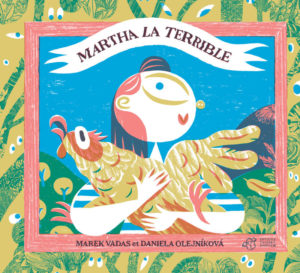

Martha la terrible

Marek Vadas, Daniela Olejníkovà

Traduit (slovaque) par Edita Emeriaud

Thierry Magnier, 2023

L’enfance d’un tyran (corrigé)

Par Anne-Marie Mercier

Voilà un joli album acidulé et même un peu acide qui présente un personnage d’enfant cruel avant d’imaginer comment l’amender. Le propos passe par la fantaisie : Martha va en vacances chez sa grand-mère et les animaux redoutent sa venue, sachant qu’ils vont vire avec elle tout l’été un enfer : elle trouve son plaisir à les tourmenter, à tirer queues et moustaches, à arroser ou enfermer même les plus petits.

Voilà un joli album acidulé et même un peu acide qui présente un personnage d’enfant cruel avant d’imaginer comment l’amender. Le propos passe par la fantaisie : Martha va en vacances chez sa grand-mère et les animaux redoutent sa venue, sachant qu’ils vont vire avec elle tout l’été un enfer : elle trouve son plaisir à les tourmenter, à tirer queues et moustaches, à arroser ou enfermer même les plus petits.

Une nuit, tous les animaux décident de lui donner une bonne leçon et tiennent conseil pour savoir jusqu’où ils peuvent aller à leur tour dans la cruauté… La mesure l’emportera heureusement et le lendemain oiseaux, vache, chèvre cochons etc. terroriseront la fillette sans la mettre en danger. Elle comprendra ainsi ce qu’on ressent dans cette situation et changera de comportement. Nous voilà rassurés, Martha n’était pas méchante ; elle ne savait tout simplement pas ce qu’elle faisait.

L’aspect édifiant de l‘histoire n’est pas le principal atout de cette histoire malgré son intérêt (c’est un message utile pour tenter de corriger doucement de nombreux enfants plus farceurs que cruels avec les animaux). Les images de Daniela Olejníková surprennent par leur originalité : couleurs fluo, fonds blancs, colorés ou noirs selon l’atmosphère, technique d’impression traditionnelle proche de la sérigraphie, dessins stylisés, tout cela donne un relief étonnant aux personnages, tantôt attendrissants, tantôt inquiétants et pour finir souriants.