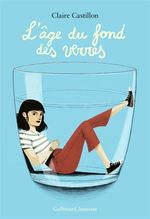

L’âge au fond des verres

Claire Castillon

Gallimard Jeunesse 2021

Les désarrois de l’élève Guilène

Par Michel Driol

Fille unique, assez bonne élève docile, Guilène vient d’entrer en sixième. Avec la découverte de nouveaux codes, elle prend conscience de la vieillesse de ses parents, 53 et 71 ans, alors que les parents de ses camarades de classe sont de fringants bobos trentenaires. Se rajoute à cela une professeure de maths particulièrement tyrannique qui terrorise la classe entière. La classe s’unit avec l’élection d’un délégué et la volonté de monter des spectacles.

Fille unique, assez bonne élève docile, Guilène vient d’entrer en sixième. Avec la découverte de nouveaux codes, elle prend conscience de la vieillesse de ses parents, 53 et 71 ans, alors que les parents de ses camarades de classe sont de fringants bobos trentenaires. Se rajoute à cela une professeure de maths particulièrement tyrannique qui terrorise la classe entière. La classe s’unit avec l’élection d’un délégué et la volonté de monter des spectacles.

Voilà encore une chronique familiale et scolaire, pensez-vous… Une de plus… Certes, mais une qui sort du lot par la force de l’écriture de Claire Castillon, et sa façon de s’inscrire avec bonheur dans la tradition du roman psychologique à la française. Laissant la parole à son héroïne, elle montre à quel point l’entrée en sixième constitue un rite de passage, avec un avant et un après, qui conduit à remettre en cause, douloureusement, des certitudes enfantines. C’est aussi la découverte d’autres milieux sociaux qui font envie à Guilène, d’autres parents plus beaux et plus fringants que les siens, d’autant plus que ses camarades ne sont pas tendres avec ses parents, que l’auteure n’a pas cherché à arranger : le père est chauve et bedonnant, la mère se complait à des chaussures qui vont bien à ses pieds… Dès lors Guilène est déchirée entre l’amour qu’elle porte à ses parents et sa honte à leur égard. Ce que l’autrice pointe avec finesse, c’est la relation entre parents et enfants, les plus âgés n’étant pas forcément les plus rétrogrades ou les moins ouverts à l’épanouissement et au bonheur de leur enfant. Elle y parvient avec toute une série de petits détails réalistes qui font pénétrer dans l’intimité de la famille de Guilène, dans l’évocation et la description d’objets ou d’attitudes à la fois dérisoires et symboliquement forts qui marquent le lien familial, objets « ringards » comme le coucou dont la famille attendait la sortie de l’oiseau, mais qui se retrouvent chargés d’émotion, rituels comme l’anniversaire du père, les jeux de société ou le gouter dinatoire du dimanche soir. L’entrée en sixième bouleverse tout cela, et Guilène apprend à vivre avec ses différences, et prend lentement conscience qu’elles ne constituent pas un handicap : ce sont ses parents qui ont le courage d’inviter toute la classe à la maison, ce sont eux seuls qui, à l’écoute des souffrances de leur fille en mathématiques, prennent rendez-vous avec le proviseur. Guilène découvre aussi le danger à ne croire qu’aux apparences, car sous des dehors attirants peuvent se cacher bien des douleurs et des souffrances.

Le roman parle de la difficulté à accepter les différences, différence de classe, différence d’âge, différences psychologiques et de l’envie d’être comme tout le monde, de ne pas se singulariser. L’une de ses forces est qu’il sait s’inscrire dans le temps court : entre la rentrée et les vacances de février, dans des lieux bien identifiés (l’appartement, le parc, le collège) et autour de quelques personnages (Guilène, Cléa, Aron) avec une écriture pleine de drôlerie et de malice, car, tout en laissant la plume à son héroïne, l’autrice reste présente pour, en quelque sorte, la mettre à distance dans sa prétention un peu naïve à penser que tout a changé depuis qu’elle est en sixième. Rien de tragique donc dans ce roman dont certains passages, pourtant, ne sont pas loin du drame, façon pour l’autrice de souligner la fragilité des enfants face aux problématiques qu’elle évoque : les relations avec les adultes, avec les autres, les rites de passage, la conscience du temps qui passe. Car, au fond, ce qui terrifie le plus Guilène dans l’âge de son père, c’est qu’il peut mourir.

Un roman émouvant, tendre, drôle, optimiste, mais aussi cruel, un roman dont l’auteur aime ses personnages, et qui saura toucher ses lecteurs.