Petit Chaperon

Beatriz Martín Vidal

Grasset Jeunesse, 2025

Bien des nuances de gris, et encore un Chaperon

Par Anne-Marie Mercier

Beatriz Martín Vidal propose en trois tableaux un parcours de l’histoire du Chaperon rouge.

Beatriz Martín Vidal propose en trois tableaux un parcours de l’histoire du Chaperon rouge.

Tout est à faire pour le lecteur, ou presque, car l’album ne comporte pas de texte, en dehors des trois titres des trois séquences. L’ensemble reste à décrypter même si l’on retrouve des éléments très reconnaissables de l’histoire.

Dans une première partie, intitulée « Rougir », une fillette est recouverte peu à peu de feuilles rouges qui lui font à la fin une capuche.

Dans la deuxième, « Le jeu des questions », elle fait face à un masque blanc et lui touche successivement les yeux, les oreilles, le nez avant de toucher sa propre bouche, ce qui fait « tomber le masque » et dévoile le loup. Il la dévore.

Dans le troisième, « L’échappée », elle émerge d’une masse sombre et velue avant de danser triomphalement sur son corps en faisant surgir des fleurs, rouges.

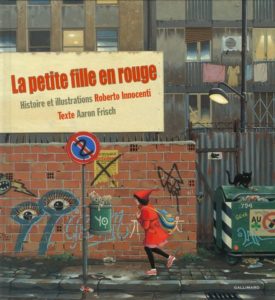

Le texte a été écrit en 2016, donc avant la vague me-to, mais le sens du Petit Chaperon rouge n’a pas attendu ce moment pour être évident (voir le bel et glaçant album La Petite Fille en rouge de Frisch et Innocenti, Gallimard jeunesse, Prix Sorcières 2014) . Aussi, la question « Et si la peur du loup changeait de camp ? », figurant dans un autocollant apposé sur la couverture semble parfaitement déplacée et purement publicitaire. Elle est surtout peu subtile, contrairement à l’album lui-même.

Le texte a été écrit en 2016, donc avant la vague me-to, mais le sens du Petit Chaperon rouge n’a pas attendu ce moment pour être évident (voir le bel et glaçant album La Petite Fille en rouge de Frisch et Innocenti, Gallimard jeunesse, Prix Sorcières 2014) . Aussi, la question « Et si la peur du loup changeait de camp ? », figurant dans un autocollant apposé sur la couverture semble parfaitement déplacée et purement publicitaire. Elle est surtout peu subtile, contrairement à l’album lui-même.

Cet album sombre, très sombre, tout en tons de gris et de rouges séduit par son mystère : l’enveloppement des feuilles rouges appelle à l’interprétation (puberté, force de la nature, magie ou métamorphose ?…) ; le face à face avec le loup, avec toute la lenteur et la force d’interrogation voulue est superbe et son explosion finale est dramatique. La fin est jouissive, dynamique : vaincre le loup semble être la métaphore d’un gain, d’un triomphe essentiel. A chacun (ou chacune) de s’y projeter.

Quant au conseil éditorial, proposant cet album « dès six ans », il me semble peu pertinent.