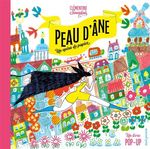

Peau d’âne – Un opéra de papier

Clémentine Sourdais

Seuil Jeunesse 2024

Un conte dépoussiéré

Par Michel Driol

Clémentine Sourdais adapte le célèbre conte de Perrault pour en faire, ainsi que l’indique le sous-titre, un opéra de papier, c’est-à-dire un album qui conjugue illustrations gaies aux couleurs fluos, pop-ups, et dialogues théâtralisés.

Clémentine Sourdais adapte le célèbre conte de Perrault pour en faire, ainsi que l’indique le sous-titre, un opéra de papier, c’est-à-dire un album qui conjugue illustrations gaies aux couleurs fluos, pop-ups, et dialogues théâtralisés.

Adaptant le texte, l’autrice reste fidèle aux péripéties initiales de Perrault, ainsi qu’aux personnages du conte, et l’on retrouvera ainsi le roi, la mort de la reine, l’âne magique, la fée marraine et le mariage final. Avec deux libertés prises par Clémentine Sourdais. On le sait, Peau d’Ane est un conte sur l’inceste, et cette dimension du désir du père à l’égard de l’adolescente est ici modifiée. C’est le conseil du roi qui propose le mariage contre nature, mariage qui révulse la jeune fille, et étonne le roi, présenté alors comme atteint de folie. De ce fait, à la fin, la princesse et son père peuvent se retrouver, elle consciente de n’avoir qu’un seul père, lui ayant retrouvé la raison. Double happy end donc, mariage et réconciliation faisant rentrer dans l’ordre ordinaire des choses ce qui avait été déréglé par le récit. La langue de l’adaptation est une langue porteuse de quelques marques d’oralité, la conteuse s’adressant au public, bruitant son texte de quelques onomatopées et inventant une formule magique assez pittoresque pour faire apparaitre la cassette pleine des riches vêtements de la princesse. Pour autant, c’est une langue qui reste classique, et porte quelques marques plus littéraires, comme les inversions syntaxiques, l’emploi de certains termes un peu surannés (souffrir cette idée) qui rappellent ainsi, de loin, la langue du conte initial. Enfin, c’est une langue qui fait la part belle aux dialogues, certes déjà présents chez Perrault, mais ici amplifiés, donnant corps aux voix des différents personnages.

La princesse de Clémentine Sourdais devient une héroïne forte. C’est elle qui tente de faire entendre raison à son père, qui va demander l’aide de sa marraine pour se tirer de ce mauvais pas, qui découvre le monde sauvage et élargit son horizon. Loin d’être anéantie par son déguisement obligé, son exil, sa fuite, elle y puise comme une seconde force en lien avec la nature. Pour autant, elle reste humaine, fragile, atteinte parfois de nostalgie et de regret de sa magnificence passée. En cela, elle devient une héroïne du XXIème siècle, féministe, humaine, complexe.

Les illustrations sont traitées dans des couleurs très flashy, fluo, et nous entrainent dans un « il était une fois » qui mêle le présent (voir les maisons, les pylônes, les voitures de la couverture) et le passé (voir les vêtements des médecins). Quatre pop-up s’ouvrent, à la façon des décors de théâtre de papier, montrant quelques lieux de l’action. Les fameuses trois robes merveilleuses sont, elles aussi, traitées en pop-up, façon de leur donner du relief, tout en laissant l’imaginaire intact. Quant aux autres illustrations, elles ne mettent pas trop l’accent sur le côté misérabiliste que pourrait avoir la représentation de la jeune fille vêtue de sa peau d’âne. Comme sur la couverture, elle devient une alerte héroïne prête à parcourir le monde, avec sa longue chevelure rousse, et ses bottes qu’on dirait de sept lieues… Elle n’est pas victimisée, mais pleine d’allant !

Clémentine Sourdais continue ici avec talent son travail d’adaptation des contes traditionnels dans des formes très contemporaines, gaies, pleines de joie, montrant en quoi ils ont encore des choses à dire aux jeunes lecteurs et lectrices d’aujourd’hui.