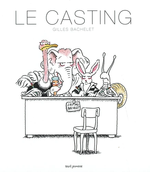

Le Casting

Gilles Bachelet

Seuil Jeunesse 2015

A la recherche de la nouvelle star

Par Michel Driol

Quand un auteur, Gilles Bachelet, est à la recherche d’un nouveau personnage pour son prochain album, cinq de ses précédents héros se réunissent afin d’organiser un casting. Défilent donc sous nos yeux une soixantaine de candidats, kangourou, ornithorynque, tortue, bonobo, raton laveur…, tout au long d’une journée chargée, parfois éprouvante pour le jury, toujours jubilatoire pour le lecteur !

Quand un auteur, Gilles Bachelet, est à la recherche d’un nouveau personnage pour son prochain album, cinq de ses précédents héros se réunissent afin d’organiser un casting. Défilent donc sous nos yeux une soixantaine de candidats, kangourou, ornithorynque, tortue, bonobo, raton laveur…, tout au long d’une journée chargée, parfois éprouvante pour le jury, toujours jubilatoire pour le lecteur !

Ce casting présente une série de saynètes désopilantes, tant dans l’illustration que dans le texte, réduit à une seule ligne, qui l’accompagne, le commente. Un texte où abondent les bons mots, les jeux de mots, mettant souvent l’accent sur les caractéristiques des candidats de façon inattendue. A la façon de la bande dessinée, les personnages parlent aussi, se présentent, ou jugent les candidats. Comme toujours chez Bachelet, le dessin est expressif, précis, plein de trouvailles et de détails savoureux. Si le récit fait se succéder les candidats, l’un sert quelque peu de fil rouge, le bébé panda rouge, dont on suit la progression depuis sa lettre de motivation, la manifestation extérieure de ses fans, et soin entrée remarquée, façon star juste avant le coup de théâtre final.

L’album vaut aussi par son intertextualité : avec Gilles Bachelet, bien sûr, par les cinq personnages qui assurent le casting, mais aussi par les dernières pages, qui évoquent une histoire d’amour et Xox et Oxo. Références aussi à d’autres, le mouton dans sa boite du Petit Prince, traité de mythomane par un membre du jury quand il annonce ses 145 millions d’exemplaires, Mickey, renvoyé impitoyablement par le jury en raison de son accoutrement qui « n’amusera personne ». Deux scènes qui montrent les limites de ce jury dans sa culture ou dans sa capacité à découvrir de nouveaux talents ! Mais aussi un personnage de loup, qui devait venir accompagné d’un agneau, qui a eu un empêchement, allusion amusante bien sûr à La Fontaine…

Pour autant, l’album brouille les codes à la façon d’un Tex Avery ou d’un Pirandello. Qui a le pouvoir ? les personnages ou l’auteur ? C’est bien ce dernier qui, à la fin, tranche et s’impose. Où est le réel ? Où est l’imaginaire ? Les frontières se brouillent mais donnent à voir une démarche de création, faite de recherches, de doutes, de tentatives avant le choix final.

Gilles Bachelet propose une galerie de personnages sur lesquels il jette un regard plein d’affection, les caricatures n’étant jamais méchantes ou malveillantes. Ses héros animaux sont humains, si humains, dans leurs problèmes de couples, dans leur timidité, dans leurs prétentions, dans leurs défauts. Quant à l’auteur, il fait son portrait en pied, de façon quelque peu mégalomane, tout au début !

Un album où l’absurde se conjugue à la tendresse, où l’humour est omniprésent, dans ce jeu subtil entre le texte et l’illustration, une galerie de personnages hauts en couleurs, potentiels héros d’un jour…