C’est l’histoire…

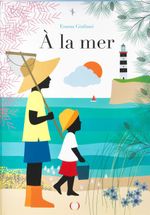

Corinne Dreyfuss & Charlotte des Ligneris

Seuil Jeunesse 2021

This is the end, beautiful friend,

Par Michel Driol

Il n’est jamais évident ou simple de parler de la mort aux enfants. Cet album s’y essaie avec un angle et un dispositif originaux. On suit les derniers moments d’une très très vieille dame, qui se déshabille et range soigneusement ses vêtements sur sa chaise. Puis elle se couche, et ferme les yeux. Après un tendre sourire, son histoire est finie.

Il n’est jamais évident ou simple de parler de la mort aux enfants. Cet album s’y essaie avec un angle et un dispositif originaux. On suit les derniers moments d’une très très vieille dame, qui se déshabille et range soigneusement ses vêtements sur sa chaise. Puis elle se couche, et ferme les yeux. Après un tendre sourire, son histoire est finie.

Le texte est à la fois explicite et implicite : il dit la fin d’une histoire, sans prononcer le mot mort. Mais les illustrations, elles, ouvrent presque à un autre univers. Dans un premier temps, un décor urbain, celui d’un immeuble aux nombreux habitants, tous affairés. Derrière un rideau, la vieille dame. Une fois ses rideaux fermés, on voit la vie continuer dans les autres appartements. Mais il faut soulever le rabat des rideaux pour voir la chaise, l’armoire et les vêtements déposés. Cependant, des nuages blancs voilent de plus en plus l’immeuble. Une fois la vieille dame couchée, l’album s’ouvre sur des pages à grands rabats, sur des paysages de nature : deux enfants qui jouent au cerf-volant, une scène de montagne peuplée, puis deux personnes âgées se tenant par la main et regardant le soleil se coucher sur la mer. C’est alors que la vieille dame se confond avec la montagne au bord de la mer, qui lui fait comme un lit. Sur la dernière illustration, la vie continue, sans elle, dans la ville.

Cette fin n’a rien de triste : elle est l’ouverture vers un autre monde, un autre univers, qui est à la fois celui de la nature et peut-être celui des souvenirs. Le texte, au passé composé, évoque les actions simples, d’un corps qui se dénude, puis des gestes de repos avec les mains qui se posent sur le ventre et les yeux qui se ferment, comme préludes à un endormissement. Le passage qu’est la mort est donc à la fois célébré, avec une dimension métaphysique de lien apaisant avec l’univers entier que la vieille dame rejoint, et, dans le même temps, comme dédramatisé à travers des gestes qu’on dirait quotidiens, même s’ils sont effectués ici pour la dernière fois. Les illustrations évoquent à la fois ces univers familiers, pleins de détails et de vie quotidienne, et en même temps, par le jeu des métaphores, cette ultime transformation vers l’inconnu qu’est la mort.

Comprenne donc chacun à sa façon : les uns verront donc dans cet album le récit d’un endormissement, d’autres y liront une approche philosophique de la mort. C’est là la marque des grands albums jeunesse.