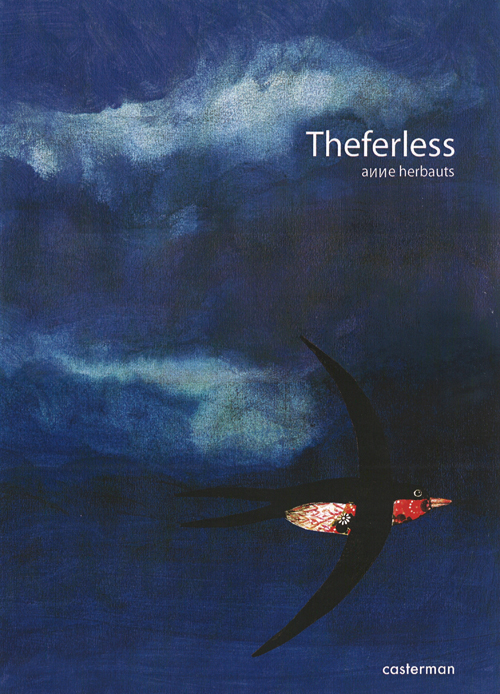

Theferless

Anne Herbauts

Casterman, 2012

Pure beauté

Par Christine Moulin

« Bonne journée qui commença mélancoliquement

« Bonne journée qui commença mélancoliquement

Noire sous les arbres verts

Mais qui soudain trempée d’aurore

M’entra dans le cœur par surprise ».

Ces quelques vers issus du poème « A Pablo Picasso » (Les yeux fertiles), de Paul Eluard, pourraient en quelque sorte dessiner le parcours proposé par le splendide album d’Anne Herbauts. Tout commence dans la sombre forêt des contes, dans une maison « étroite et carrée », à la fenêtre faite de « peau de chagrin », installée dans le ventre d’un 8, qui finira par libérer l’infini qui est en lui.

Les personnages, sans nom, représentent plus qu’eux-mêmes : la Très Vieille, le Père, l’Enfant, la Mère-Giron, la Mort, le chat Moby Dick. Ne nous y trompons pas : ce n’est pas une histoire qui nous est racontée là. C’est l’histoire au cœur de toutes les histoires, c’est l’origine de tous et de chacun. C’est à l’échelle du mythe qu’il nous faut nous hausser, comme nous l’indiquent les nombreuses litanies, les merveilleuses listes qui scandent le récit. La première page ressemble à un prologue. Tout est en place, chacun tient son rôle, celui qui lui a été assigné de toute éternité: « La Mère tricote et brode. La Vieille s’en va lentement. La Mort rigole et joue aux dominos ».

Ce qui met en branle le cours du Temps, c’est une hirondelle, non pas celle qui fait le printemps mais au contraire, celle que le chat a attrapée, un jour d’automne, celle qui repartira, une fois soignée, car elle doit « retrouver le bleu » et tracer « l’espace, les saisons, le temps, le lointain, l’ailleurs » . Et l’on comprend alors pourquoi il est si important d’avoir, une fois dans sa vie, tenté, avec sa mère, de sauver un oiseau.

Toutes les phrases du texte sont ciselées et en même temps, si simples. De la simplicité des grandes évidences (« La chaise vide remplissait par son attente la moitié de la pièce », « La Mort racontait comment le jour était, de tout son long, un beau jeune homme », « Ils ont un ciel entier à travers la gorge, le cœur »,…) Chaque illustration est à sa manière un tableau, sans pour autant perdre de sa force narrative et symbolique, dans le chemin qui mène de l’ombre à la lumière. Un absolu chef d’œuvre qui éclaire la vie et donnerait presque un sens à la mort.

Il y avait la veine Enfant Océan, réécriture de conte, la veine Harry Potter, mixage de mythes et de « collège novel », Twilight qui faisait se rencontrer « collège novel » et vampires… Victor Dixen arrive à faire mieux encore, en mélangeant tous ces ingrédients dans un roman étonnant, haletant et poétique.

Il y avait la veine Enfant Océan, réécriture de conte, la veine Harry Potter, mixage de mythes et de « collège novel », Twilight qui faisait se rencontrer « collège novel » et vampires… Victor Dixen arrive à faire mieux encore, en mélangeant tous ces ingrédients dans un roman étonnant, haletant et poétique. Ce qui attire d’abord dans ce grand et bel album, ce sont les illustrations. En effet, dès les pages de garde, le lecteur est transporté en Chine et, dans les moindres détails de l’histoire, il voyage jusqu’au Sichuan du VIIIème siècle.

Ce qui attire d’abord dans ce grand et bel album, ce sont les illustrations. En effet, dès les pages de garde, le lecteur est transporté en Chine et, dans les moindres détails de l’histoire, il voyage jusqu’au Sichuan du VIIIème siècle.  L’histoire est plaisante et, s’il n’y avait cette volonté farouche de faire référence à d’autres textes célèbres de la littérature de jeunesse, nous serions sensible aux traits d’humour… mais, outre les illustrations qui ne font pas montre d’une originalité suffisante pour se démarquer de ce qui a déjà été édité avant, le texte est bien trop prétexte à aller lire ailleurs, ce que le lecteur finira par faire, faute de s’attacher aux personnages de cette histoire-ci !

L’histoire est plaisante et, s’il n’y avait cette volonté farouche de faire référence à d’autres textes célèbres de la littérature de jeunesse, nous serions sensible aux traits d’humour… mais, outre les illustrations qui ne font pas montre d’une originalité suffisante pour se démarquer de ce qui a déjà été édité avant, le texte est bien trop prétexte à aller lire ailleurs, ce que le lecteur finira par faire, faute de s’attacher aux personnages de cette histoire-ci !