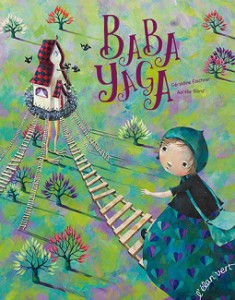

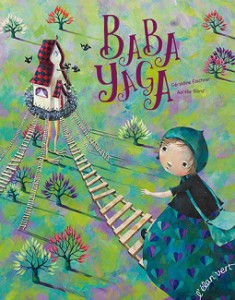

Baba Yaga

Géraldine Elschner (texte) – Aurélie Blanz (illustration)

Editions de l’Elan vert – 2015

La petite maison (aux pattes de poule) dans la prairie

Par Michel Driol

Tous les enfants russes connaissent Baba Yaga, la sorcière. Peut-être les enfants français la connaissent-ils un peu moins, avec ses attributs, le cannibalisme, la maison sur pattes de poules, le mortier, Cette version raconte l’histoire d’une petite fille, dont le père s’est remarié avec la sœur de Baba Yaga. Cette marâtre envoie la petite chercher du fil et des aiguilles chez sa sœur. Heureusement, la petite va demander conseil à la sœur de son père, qui lui donne le moyen de s’échapper en cas de difficultés, qui ne manquent pas de se produire dès que l’héroïne se retrouve prisonnière de Baba Yaga dans l’isba aux pattes de poules. Elle soudoie ainsi par des cadeaux la servante, le chat, les chiens, le bouleau et le portail, et parvient à s’échapper, montrant que gentillesse et reconnaissance valent mieux que mauvais traitement.

Tous les enfants russes connaissent Baba Yaga, la sorcière. Peut-être les enfants français la connaissent-ils un peu moins, avec ses attributs, le cannibalisme, la maison sur pattes de poules, le mortier, Cette version raconte l’histoire d’une petite fille, dont le père s’est remarié avec la sœur de Baba Yaga. Cette marâtre envoie la petite chercher du fil et des aiguilles chez sa sœur. Heureusement, la petite va demander conseil à la sœur de son père, qui lui donne le moyen de s’échapper en cas de difficultés, qui ne manquent pas de se produire dès que l’héroïne se retrouve prisonnière de Baba Yaga dans l’isba aux pattes de poules. Elle soudoie ainsi par des cadeaux la servante, le chat, les chiens, le bouleau et le portail, et parvient à s’échapper, montrant que gentillesse et reconnaissance valent mieux que mauvais traitement.

Voilà donc un conte traditionnel « revisité » par Géraldine Elschner dans une prose poétique pleine de fraicheur et de rythme. La disposition évoque des vers libres. La langue est travaillée et les échos s’y multiplient : Bonjour ma tantinette – Bonjour ma mignonnette. L’écho le plus fréquent est la répétition du Y a qu’à, dans les conseils donnés par la tante, ceux donnés par le chat, et repris avec malice par le narrateur à la fin, donnant conseil pour faire le gâteau aux raisins sans rhum : y a qu’à essayer. Dès lors, tout semble léger et facile, même venir à bout d’une sorcière – ogresse !

Les illustrations ne jouent pas sur les clichés russes faciles : isbas et neige, mais évoquent plutôt la magie de l’orient dans l’architecture et les arcatures. Pays magique aux fleurs géantes, aux arbres fleuris, pays qui devient de plus en plus étrange et inquiétant lorsqu’on se rapproche de la maison de Baba Yaga, ceinte d’échelles et de passages suspendus, de sombres oiseaux à tête humaine… avant de nous plonger dans le monde surnaturel de la poursuite, où la sorcière traverse une rivière, puis une forêt aux lianes inextricables. Couleurs chaudes et froides alternent, les couleurs froides étant associées au monde de Baba Yaga.

Une belle interprétation qui renouvèle le genre du conte russe classique tant par l’écriture que par l’illustration.

Les contes de ce recueil sont courts, il n’y en a que trois, et pourtant c’est en collection « medium » : ce qui prouve que pour un bon éditeur un conte, même s’il est « merveilleux » et parle de métamorphoses ou de géants, n’a pas forcément comme lecteur idéal un jeune enfant.

Les contes de ce recueil sont courts, il n’y en a que trois, et pourtant c’est en collection « medium » : ce qui prouve que pour un bon éditeur un conte, même s’il est « merveilleux » et parle de métamorphoses ou de géants, n’a pas forcément comme lecteur idéal un jeune enfant.