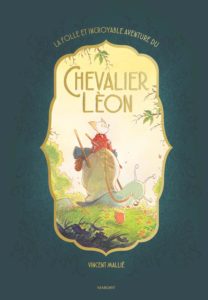

La Folle et Incroyable aventure du Chevalier Léon

Vincent Mallié

Margot, 2024

A l’assaut, sur mon escargot !

Par Anne-Marie Mercier

La couverture de l’album résume le propos, mi-sérieux mi-amusé : si le fond sombre et légèrement gaufré et le cadre doré autour de l’image semblent proposer un récit fleurant bon la tradition du temps des chevaliers imaginés par Madame Bovary et ses sœurs, l’image elle-même dément tout cela : le chevalier est une souris et il chevauche un escargot.

La couverture de l’album résume le propos, mi-sérieux mi-amusé : si le fond sombre et légèrement gaufré et le cadre doré autour de l’image semblent proposer un récit fleurant bon la tradition du temps des chevaliers imaginés par Madame Bovary et ses sœurs, l’image elle-même dément tout cela : le chevalier est une souris et il chevauche un escargot.

Tout le reste imite les « enfances » de chevaliers : la vocation de Léon dans une famille terre-à-terre qui ne comprend pas d’où lui vient cette envie (comme dans le cas de Perceval), son but : délivrer une princesse, et son urgence : être adoubé par un roi.

Le roi en l’occurrence est une grenouille, qui lui promet son aide quand elle aura retrouvé sa forme, et la princesse est une petite sorcière souris qui n’a pas besoin d’aide, à part pour faire la cuisine, le ménage, etc., toutes tâches dont le valeureux souriceaux s’acquitte de bon cœur, jusqu’à ce qu’il se sente obligé de reprendre sa quête.

Mais alors, repartant sur son fidèle coursier, il assiste à l’enlèvement de sa jolie sorcière par un monstre, appelé « le Seigneur de la forêt » ; voilà la quête enfin trouvée. Les surprises qui l’attendent sont à hauteur d’escargot ; elles se répètent jusqu’au dénouement… heureux, comme dans les histoires de chevaliers qu’on racontait aux enfants et aux jeunes filles. Balais magiques, glands qui parlent, et rencontres décevantes où l’on parle de la pluie et du beau temps égaient ce joli récit. Il est rythmé avec une alternance de pleines pages et de vignettes charmantes ou comiques et illustré avec talent et simplicité.