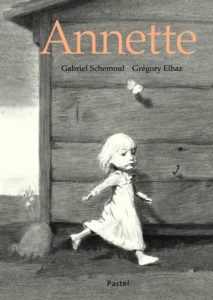

Annette

Gabriel Schemoul, Gregory Elbaz

Pastel, 2015

Quand papa était loin

par François Quet

Annette est une variation sur un thème souvent traité dans les albums pour les tout petits et qui a déjà ses « classiques » : celui de l’attente des parents. On songe à Bébé Chouette (Martin Waddell et Patrick Benson, 1996), à Il fait nuit petite fille (Louis Baum et Susan Varley, 1984), Pourquoi les petits garçons ont-ils toujours peur que leur maman les abandonne dans une forêt sombre et noire ? (Vincent Ravalec et Anne-Marie Adda, 2000) et bien sûr à Quand papa était loin (Maurice Sendak, 1982).

Annette est une variation sur un thème souvent traité dans les albums pour les tout petits et qui a déjà ses « classiques » : celui de l’attente des parents. On songe à Bébé Chouette (Martin Waddell et Patrick Benson, 1996), à Il fait nuit petite fille (Louis Baum et Susan Varley, 1984), Pourquoi les petits garçons ont-ils toujours peur que leur maman les abandonne dans une forêt sombre et noire ? (Vincent Ravalec et Anne-Marie Adda, 2000) et bien sûr à Quand papa était loin (Maurice Sendak, 1982).

L’originalité de l’album de Gabriel Schemoul et Gregory Elbaz tient beaucoup au décor : Annette vit seule avec son père qui est pêcheur. La maison de bois est bientôt enveloppée de brumes. L’enfant voit disparaitre l’embarcation de son père « comme un sucre dans une tasse de lait ». Le texte est attentif aux bruits des rames, au sifflement du coucou, au silence et à la « voix grave » du père qui vient finalement le briser. L’illustration en noir et blanc (dessins au crayon sur de grandes pages au format A4) affiche un gout discret mais marqué pour les natures mortes : théière « joufflue », lampe à pétrole, soufflet près d’une cheminée, jouets, poupées, coquillages, une clé accrochée à un clou, poissons morts et bouquet de fleur sur une table. La fillette en chemise de nuit se déplace tantôt sur les rochers du rivage, tantôt à l’intérieur d’une maison au mobilier ancien.

La tête un peu disproportionnée de la fillette, l’apparente autonomie d’un petit pantin de bois, comme la douce grisaille qui enveloppe la scène donnent une touche d’étrangeté onirique à cet album qui rassure le lecteur tout en évoquant subtilement des craintes profondes.