Le Rat, la mésange, et le jardinier

Fanny Ducassé

Thierry Magnier, 2022

Un rat parmi les fleurs

Par Matthieu Freyheit

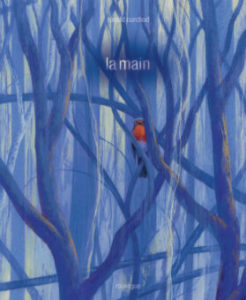

« Miroir, miroir en bois d’ébène, dis-moi, dis-moi que je suis… » Nous connaissons la suite. Mais le rat de cette histoire n’est pas la marâtre des frères Grimm. Convaincu de sa laideur, l’animal prend refuge dans un grenier où il aménage une maison de poupée, décorée à son goût. Pourtant, la laideur ici n’existe pas : Fanny Ducassé fait le choix d’un style naïf où dominent les fleurs et les couleurs. Pour ce rat qui ne s’aime pas, la laideur n’existe en effet que dans son miroir : partout ailleurs, son regard ne voit que de la beauté – ainsi de cette mésange qui lui apparaît, dans un éclat de lumière, « tel un hydravion ». La beauté trop consciente d’elle-même est cependant une beauté étourdie : alors qu’il emporte le rat dans les nuages pour voir le monde d’en haut, l’oiseau lâche le rat, qui quitte le ciel des autres et retourne à sa terre…parmi les fleurs.

« Miroir, miroir en bois d’ébène, dis-moi, dis-moi que je suis… » Nous connaissons la suite. Mais le rat de cette histoire n’est pas la marâtre des frères Grimm. Convaincu de sa laideur, l’animal prend refuge dans un grenier où il aménage une maison de poupée, décorée à son goût. Pourtant, la laideur ici n’existe pas : Fanny Ducassé fait le choix d’un style naïf où dominent les fleurs et les couleurs. Pour ce rat qui ne s’aime pas, la laideur n’existe en effet que dans son miroir : partout ailleurs, son regard ne voit que de la beauté – ainsi de cette mésange qui lui apparaît, dans un éclat de lumière, « tel un hydravion ». La beauté trop consciente d’elle-même est cependant une beauté étourdie : alors qu’il emporte le rat dans les nuages pour voir le monde d’en haut, l’oiseau lâche le rat, qui quitte le ciel des autres et retourne à sa terre…parmi les fleurs.

Recueilli par un blaireau-jardinier, le rat est alors dorloté, soigné, choyé comme le sont les fleurs elles-mêmes : « Le rat se sentit alors précieux et délicat. » On se souvient avec chaleur que l’amitié qui lie monsieur Taupe et monsieur Rat dans Le Vent dans les Saules (1908) faisait écrire à Kenneth Grahame : « L’invisible était tout. » De fait, la tendresse du jardinier pour le rat opère et invite discrètement ce dernier à poser un regard neuf sur son reflet et sur le beau brun de son pelage.

Le rat comprend ainsi qu’il n’est plus en porte-à-faux avec la délicatesse des illustrations, et le soin à l’œuvre agit doublement : le soin apporté par Fanny Ducassé à ses dessins agit comme une projection du regard émerveillé que porte le rat sur le monde qui l’entoure ; le soin apporté par le jardinier au rat amène celui-ci à se sentir bénéficiaire, comme tout ce qui l’entoure, d’un soin plastique qu’il suffisait de regarder.

C’est bien un album sur le regard que propose l’auteure : un regard minutieux et attendri, au nom de l’attention que méritent les belles choses. Ce livre en fait partie : souhaitons-lui d’être vu, comme il donne à voir.

La fameuse galette de Roule Galette s’est ici transformée en petit pois et cette forme et cette couleur permettent de belles variations : pourchassé par la souris, puis le chat, le lapin, le cochon, etc., jusqu’au loup, le « petit pois sauvage » qui a échappé aux mains de Fillette a traversé la maison, puis la ferme pour arriver dans la forêt, revenir par le chemin… et se glisser dans un trou, où il germera et où Fillette le trouvera.

La fameuse galette de Roule Galette s’est ici transformée en petit pois et cette forme et cette couleur permettent de belles variations : pourchassé par la souris, puis le chat, le lapin, le cochon, etc., jusqu’au loup, le « petit pois sauvage » qui a échappé aux mains de Fillette a traversé la maison, puis la ferme pour arriver dans la forêt, revenir par le chemin… et se glisser dans un trou, où il germera et où Fillette le trouvera.