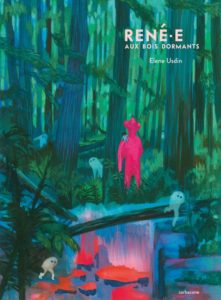

René.e aux bois dormants

Elen Usdin

Sarbacane, 2021

Parcours initiatique

Par Anne-Marie Mercier

Ce superbe roman graphique aux couleurs sidérantes commence de manière presque enfantine (même si le dessin et les couleurs ne le sont pas) : à Toronto, un enfant, appelé René, dont on nous dit de manière très allusive qu’il a été adopté et qu’il est d’origine amérindienne, cherche sa place. Il part dans ses rêves pour éviter une réalité difficile, des moments d’humiliation. Dans l’un de ses rêves, il perd son doudou, un lapin.

Ce superbe roman graphique aux couleurs sidérantes commence de manière presque enfantine (même si le dessin et les couleurs ne le sont pas) : à Toronto, un enfant, appelé René, dont on nous dit de manière très allusive qu’il a été adopté et qu’il est d’origine amérindienne, cherche sa place. Il part dans ses rêves pour éviter une réalité difficile, des moments d’humiliation. Dans l’un de ses rêves, il perd son doudou, un lapin.

La quête du doudou fait dériver l’album vers d’autres genres, à tous les sens du terme. René rencontre un être grand comme une statue de l’île de Pâques et rouge comme le feu qui se dit « Deux-esprits », homme et femme à la fois. Réfugié dans le monde des aoriens, des êtres primitifs et sans mémoire traqués par les humains et obligés de se cacher dans l’ombre, de l’autre côté du réel, il entraine René dans le monde des mythes, celui de l’ogre mangeur de lumière, de la fleur essentielle (où René devient Renée), et il lui fait rencontrer Isba, une sorcière au passé sanglant, qui doit lui permettre de retrouver son lapin… puis tout dérape: les générations et les sexes s’inversent, le monde de la ville se superpose au monde imaginaire, celui des morts avec celui des vivants.

On l’aura compris, ce n’est pas une « histoire de lapin » (au sens où l’entend Christophe Honoré dans Le Livre pour enfants), ni de doudou perdu, mais une plongée dans un imaginaire fondé sur les archétypes, une tentative pour neutraliser la dureté du monde des hommes et la cruauté de leur histoire, une quête d’identité vertigineuse. Ce n’est pas non plus une simple réécriture du conte de la Belle au bois dormant : la thématique du passage de l’enfance à l’adolescence est entrelacée à de nombreux autres motifs, dont celui du masculin et du féminin, de la recherche des origines et enfin celui du sort tragique des Premières Nations du Canada.

Explorer, sur le site de l’éditeur.