Les Mains de ma mère

Yvon Le Men illustrations de Simone Massi

Editions Bruno Doucey collection Poés’Histoires 2019

Nul ne guérit de son enfance…

Par Michel Driol

On pourrait entrer dans ce recueil par les titres : Au bureau de tabac, le mouchoir, l’île de mes parents, la baie de l’enfer, François le grand-père de mon voisin, Inconnus mais pas étrangers, des ailes qui se reposent, le rouge-gorge, le pic épeiche, arc-en-ciel, le phare, chasseurs-cueilleurs, la main verte, la chapelle, une bouteille à la mer, je t’aime, un désir de poème, le dernier mot, le bon sens des mots, entre père et fils. Se dessineraient alors une histoire et une géographie, une histoire qui irait de la mère au père, une géographie bretonne, maritime, emplie de toute la vie de la nature et des hommes.

On pourrait entrer dans ce recueil par les titres : Au bureau de tabac, le mouchoir, l’île de mes parents, la baie de l’enfer, François le grand-père de mon voisin, Inconnus mais pas étrangers, des ailes qui se reposent, le rouge-gorge, le pic épeiche, arc-en-ciel, le phare, chasseurs-cueilleurs, la main verte, la chapelle, une bouteille à la mer, je t’aime, un désir de poème, le dernier mot, le bon sens des mots, entre père et fils. Se dessineraient alors une histoire et une géographie, une histoire qui irait de la mère au père, une géographie bretonne, maritime, emplie de toute la vie de la nature et des hommes.

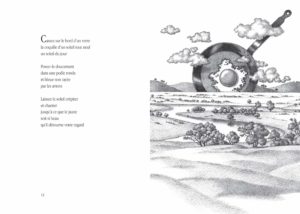

On pourrait entrer dans ce recueil par les illustrations de Simone Massi, qui presque toutes incluent le visage d’un enfant : confidence de la mère en couverture, courant sur la plage sous son regard, contemplant le mont St Michel, en bord de mer, près d’un phare, lisant un livre, la main dans celle de son père. Deux illustrations échappent à ce système : celle des poilus dans une tranchée, celle d’un personnage regardant par la fenêtre, saisi de dos. Comme un fil d’Ariane, reliant toutes ces illustrations, une tache de couleur : rouge d’abord, orange ensuite, bleue, puis enfin rouge. Comme un parcours entre la chaleur et la froideur, puis la chaleur retrouvée.

On pourrait alors lire ce recueil d’Yvon le Men comme une autobiographie dans laquelle se croisent les souvenirs familiaux, la transmission, l’accueil et l’attachement à la Bretagne, à ses paysages. Lire sa poésie pour ce qu’elle est : une poésie des choses simples, énoncée avec une apparente simplicité – mais on sait bien que c’est là le plus difficile. Une poésie qui part toujours du concert, de cette carte bancaire muette au bureau de tabac, de ce mouchoir plié par la mère, déplié par le fils après sa disparition : façon de dire la transmission, le passage, ce qui ne sera plus jamais. Restent alors les souvenirs de l’enfance, autre façon de dire des valeurs, le souci du lien, du partage, de l’accueil, de la fraternité et la haine des guerres. La poésie d’Yvon Le Men est de celles qui relient, qui relient les hommes entre eux, dans la famille, dans le monde, qui relient les hommes à la nature qui les entoure. Ce lien est toujours dit par des choses simples et concrètes, la main dans la main, le mouchoir, le pain que l’on partage. Revient, comme un leitmotiv improbable, la thématique de la neige, comme un désir de blancheur qui unirait le monde entier, comme un rêve d’enfant face aux merveilleux des flocons.

Une poésie enfin qui se dit pour ce qu’elle est, désir de poème, travail avec les mots, images qui suggèrent, poèmes qui tissent le lien avec le lecteur, sans qui ils n’existeraient pas.

Un texte et des illustrations de qualité, dans un collection qui rend les poètes contemporains accessibles à tous.

« Que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ? »

« Que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe ? »