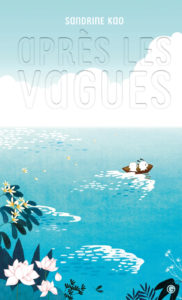

Après les vagues

Sandrine Kao

Grasset jeunesse, 2022

Vagues de philo

Par Anne-Marie Mercier

S’agit-il de la réflexion que l’on pourrait mener après des événements, comme, par exemple, des « vagues » qui nous ont bousculés lors de l’épidém?

S’agit-il de la réflexion que l’on pourrait mener après des événements, comme, par exemple, des « vagues » qui nous ont bousculés lors de l’épidém?

La mer, Explorer, Se perdre, La rencontre, Se découvrir, S’acclimater, Se manquer, Se retrouver, Rêver… mais aussi Belle étoile, Typhon, Éclaircie… sont autant de doubles pages, de chapitres et d’expériences vécues par les deux petits personnages de cet album en forme de ce qui ressemblerait à mini roman graphique : ce serait plutôt des nouvelles en cinq lignes graphiques.

Mais on n’y retrouve pas le dynamisme et la charge narrative de la nouvelle ; chaque épisode fait appel à la réflexion.

Elle tourne principalement sur l’amour, le manque, autrui, la patience…. Ces petites leçons de sagesse (très sages) semblent appeler une discussion, des applications. Voilà un joli support pour philosopher avec les petits, et pourquoi pas avec soi-même.

Les illustrations aquarellées très simples et souvent  pâles ajoutent beaucoup de douceur, tout comme l’aspect mignon des personnages, lapins minimaux déjà présent dans un album précédent, Émerveillements, conçu sur le même modèle, le même format allongé au titre frappé en creux, les mêmes tons pastels : voilà le début d’une collection de petits bonheurs.

pâles ajoutent beaucoup de douceur, tout comme l’aspect mignon des personnages, lapins minimaux déjà présent dans un album précédent, Émerveillements, conçu sur le même modèle, le même format allongé au titre frappé en creux, les mêmes tons pastels : voilà le début d’une collection de petits bonheurs.