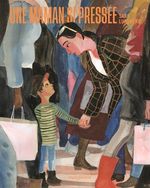

Une maman si pressée

Sara Lundberg

Seuil Jeunesse 2023

L’Etourdi, ou les contretemps…

Par Michel Driol

Noa n’a aucune envie d’aller à la fête d’anniversaire d’Alma, qui commence à 2 heures. Mais sa mère s’aperçoit qu’il n’a pas de cadeau à lui offrir. Vite, direction centre-ville. D’abord un magasin de vêtements, où Noa oublie son blouson. Retour au magasin de vêtements. Puis un magasin de jouets, où l’on achète un diadème, mais où Noa oublie sa casquette, ce dont on s’aperçoit une fois dans le bus. Retour au magasin de jouets, puis nouveau bus, et arrivée enfin devant la maison d’Alma… Mais où est passé le cadeau ? Peu importe, car on découvre alors que la fête d’anniversaire n’aura lieu que la semaine suivante. De retour à la maison, Noa et sa mère se préparent à un dimanche où on ne fera rien.

Noa n’a aucune envie d’aller à la fête d’anniversaire d’Alma, qui commence à 2 heures. Mais sa mère s’aperçoit qu’il n’a pas de cadeau à lui offrir. Vite, direction centre-ville. D’abord un magasin de vêtements, où Noa oublie son blouson. Retour au magasin de vêtements. Puis un magasin de jouets, où l’on achète un diadème, mais où Noa oublie sa casquette, ce dont on s’aperçoit une fois dans le bus. Retour au magasin de jouets, puis nouveau bus, et arrivée enfin devant la maison d’Alma… Mais où est passé le cadeau ? Peu importe, car on découvre alors que la fête d’anniversaire n’aura lieu que la semaine suivante. De retour à la maison, Noa et sa mère se préparent à un dimanche où on ne fera rien.

Dépêche-toi, on est en retard… Combien de fois un enfant a-t-il entendu des constats, qui marquent bien des perceptions différentes du temps ? C’est ce que montre cet album, jusqu’à la caricature, car la maman est en avance d’une semaine, et que le texte parle de ses gestes aussi saccadés que ceux d’un robot ! On assiste donc à une course effrénée contre la montre, une course absurde puisque Noa n’a aucune envie d’aller à l’anniversaire d’Alma, qu’il connait à peine. Le voilà donc trainé au centre-ville, trainé, c’est bien ce que montre l’illustration qui oppose la mère, penchée en avant, et l’enfant, tenu par la main, tout droit… En ville, c’est le règne du trop : trop de clients, trop de gens, trop de choix dans les magasins, trop de monde dans le bus, trop de chaleur, des produits trop chers, et trop peu de temps avant l’heure fatidique. Tout est vu à travers le point de vue de Noa, son désintérêt pour les achats, ses oublis réguliers, son émotion et ses larmes lorsqu’il perd sa casquette favorite. La mère est présente à travers ses actions, ses paroles, et son rôle moteur. Noa n’a qu’à se laisser faire… et ses actes manqués sont sans doute comme une façon de dire qu’il est là, lui-aussi. Les illustrations, en pleine page, donnent à voir non seulement la silhouette de la mère et celle, plus fluette, de l’enfant, mais aussi toute une galerie de personnages muets, tantôt simples passants sans tête, comme une façon de montrer la jungle des villes, tantôt dans des petites saynètes où les regards sont éloquents. La chute est pleine d’humour, qui montre Alma avec un diadème sur la tête… et, sous forme d’un récit imagé, les tribulations incroyables du diadème oublié dans le bus.

Un album plein de tendresse dans lequel se reconnaitront, sans méchanceté, nombre de parents et d’enfants, pour dire qu’il faut prendre le temps de vivre, chacun à son rythme et que nous avons tous le droit à la paresse, comme une façon de résister aux pressions du monde contemporain.