Haïkus du bord de mer

Rhéa Dufresne – Maud Legrand

Rouergue 2025

La plage, de page en page

Par Michel Driol

Ce sont 18 haïkus que Rhéa Dufresne donne à lire, un par page. Elle y convoque l’ouïe (cris des mouettes), l’odorat (le fioul ou les poissons), la vue (le gris, le bleu, l’indigo). Si le haïku est le poème de l’instant, le recueil couvre une large gamme d’époques (l’été, l’automne), l’aube ou le crépuscule. Il évoque aussi bien la vie sur les pages (promeneurs, enfants, coquillages, oiseaux) que les objets naturels (bois flottés, galets) ou fabriqués (pelle d’enfant). Ces 18 haïkus sont autant d’instantanés révélant une sensation, une émotion, un regard sur un rivage toujours changeant.

Ce sont 18 haïkus que Rhéa Dufresne donne à lire, un par page. Elle y convoque l’ouïe (cris des mouettes), l’odorat (le fioul ou les poissons), la vue (le gris, le bleu, l’indigo). Si le haïku est le poème de l’instant, le recueil couvre une large gamme d’époques (l’été, l’automne), l’aube ou le crépuscule. Il évoque aussi bien la vie sur les pages (promeneurs, enfants, coquillages, oiseaux) que les objets naturels (bois flottés, galets) ou fabriqués (pelle d’enfant). Ces 18 haïkus sont autant d’instantanés révélant une sensation, une émotion, un regard sur un rivage toujours changeant.

Instantanés saisis par qui ? Par deux fois affleure un je, un je qui sourit à la façon des ailes du héron, qui, à la façon du ciel au couchant, a mis son pyjama jaune. Rien de plus, rien pour tenter de qualifier ce je d’adulte ou d’enfant (c’est le parti pris par l’illustratrice), un je, en tous cas, à l’unisson lors de ses apparitions dans le recueil avec la nature qui l’environne. Chaque haïku, dans sa concision, est écrit dans une langue particulièrement évocatrice, à travers le jeu des métaphores qui humanisent la nature. Mais c’est aussi parfois le jeu des sonorités qui s’impose (Crépuscule, Cap, Kaléidoscope). Parfois encore, c’est, sans métaphore, sans comparaison, sans effet de style, l’enchainement des notations sensorielles qui rendent sensible un lieu à imaginer.

Au minimalisme du haïku correspond le minimalisme de l’illustration et de la mise en page. Un haïku par double page, imprimé sur une page de gauche colorée dans des teintes pastels, jamais la même, offrent ainsi au regard la grande variété des couleurs qui ne cherchent pas à copier les couleurs chromo du bord de mer. Le nuancier est beaucoup plus subtil ! Page de droite, une illustration, volontiers géométrisante dans sa conception, dans l’agencement de ses éléments, articulant des lignes horizontales et verticales. Des illustrations dont l’humain est absent, pour laisser place à ses traces (la chaise vide du maitre-nageur, les châteaux de sable), ou, par deux fois, à des silhouettes jaunes : celle des pêcheurs, celle de la fillette en pyjama à la fin. Autant que les haïkus, les illustrations sont une façon de faire voir la nature, de la saisir dans l’immédiateté, dans l’instant, figeant les oiseaux en vol ou l’écume de la tempête, dans des couleurs souvent saturées, comme pour exacerber le présent.

Un recueil pour dire la variation des saisons au bord de la mer, la variété des activités et la diversité de la vie qui y trouve refuge ou nourriture, le tout à hauteur d’enfant, entre pyjama jaune et château de sable.

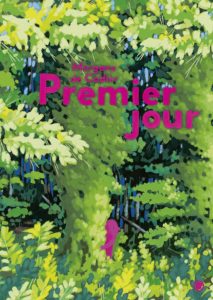

Dans Premier jour, un petit être tout rouge, vaguement humanoïde, découvre le monde et s’en enchante, comme le lecteur avec lui : voir les arbres en les regardant depuis leur pied, découvrir le jeu des ombres et de la lumière dans un sous-bois, sentir l’herbe sous ses pas, humer l’air près de la rivière, se voir à l’envers dans l’eau (clin d’œil à Monet avec le pont sur des nymphéas), y flotter, rencontrer un autre être vivant, échanger un regard, découvrir la nuit…

Dans Premier jour, un petit être tout rouge, vaguement humanoïde, découvre le monde et s’en enchante, comme le lecteur avec lui : voir les arbres en les regardant depuis leur pied, découvrir le jeu des ombres et de la lumière dans un sous-bois, sentir l’herbe sous ses pas, humer l’air près de la rivière, se voir à l’envers dans l’eau (clin d’œil à Monet avec le pont sur des nymphéas), y flotter, rencontrer un autre être vivant, échanger un regard, découvrir la nuit…