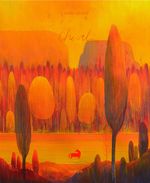

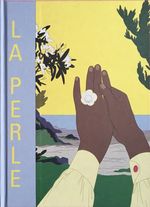

La Perle

Anne-Margot Ramstein & Matthias Arégui

La Partie 2021

Tribulations…

Par Michel Driol

Un enfant pêche une perle au fond de l’océan, et en fait une bague de fortune qu’il offre à son amoureuse. Mais une pie vole la perle puis c’est un chat qui la trouve dans son nid au sommet du mat d’un voilier. La perle va se retrouver vendue à un bijoutier, élément central du diadème d’une reine, volée, naviguant dans les égouts, au milieu d’un barrage de castors…avant de retourner dans un flacon de sirop d’érable chez le pécheur initial qui reconstitue la bague de fortune.

Un enfant pêche une perle au fond de l’océan, et en fait une bague de fortune qu’il offre à son amoureuse. Mais une pie vole la perle puis c’est un chat qui la trouve dans son nid au sommet du mat d’un voilier. La perle va se retrouver vendue à un bijoutier, élément central du diadème d’une reine, volée, naviguant dans les égouts, au milieu d’un barrage de castors…avant de retourner dans un flacon de sirop d’érable chez le pécheur initial qui reconstitue la bague de fortune.

Cette perle, objet inanimé, connait bien des aventures et un destin fabuleux dans ce récit en randonnée composé uniquement d’images. Pas besoin de texte pour raconter cette odyssée qui, comme celle d’Ulysse, se termine par un retour au pays d’où elle est partie. Les illustrations se veulent particulièrement réalistes, plaçant, le plus souvent, la perle au centre de la page. Elle font voyager le lecteur comme la perle : pays des mers du sud, cabine de voilier, intérieur d’une bijouterie… Scènes de jour, scènes de nuit alternent au gré des péripéties. Palais royal, cabane, maison, décharge, usine : les décors dessinent aussi une géographie mondialisée, un regard sur notre civilisation. Si le rythme de du récit est enlevé, la fin de l’histoire, les cheveux blancs, les rides du personnage initial montrent que le temps a passé, celui d’une vie.

Ce récit montre que, sans un seul mot, on peut aborder de nombreuses questions philosophiques. Celle du destin d’abord et du libre arbitre. La perle, objet inanimé, est le jouet des circonstances, passe de main en mains, jusqu’à revenir à son point de départ. Heureux qui, comme Ulysse… Le hasard décide de son destin, dans une boucle qui, à l’instar de la roue de la fortune, la conduit vers les sommets avant de la faire retomber dans les ordures. Question du temps aussi, et de la fidélité à l’enfance, aux sentiments amoureux éprouvés alors. Les images parallèles du début et de la fin montrent cette permanence des relations au-delà du changement des corps.

Les illustrations, pleines de délicatesse sont bien à l’image des sentiments et de la vie qui y est représentée. Pas de froideur dans cet album dont l’héroïne est pourtant un objet, car on croise des personnages (adultes, enfants) de toutes les classes sociales, des animaux (sauvages, domestiques…) : bref, un véritable microcosme de notre monde.