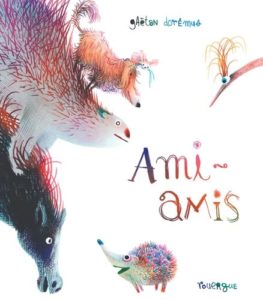

Amis-amis

Gaëtan Dorémus

Rouergue, 2023

« Un ami qui me ressemble » (Ami-Ami, Rascal) ?

Par Anne-Marie Mercier

Comment se faire des amis ? C’est la question que se posent tous les enfants arrivant dans un nouvel environnement, et pas seulement les enfants d’ailleurs, même si cela est affiché moins directement par les adultes. Ce petit album carré à l’allure simple trace bien des chemins.

Comment se faire des amis ? C’est la question que se posent tous les enfants arrivant dans un nouvel environnement, et pas seulement les enfants d’ailleurs, même si cela est affiché moins directement par les adultes. Ce petit album carré à l’allure simple trace bien des chemins.

Une petite hérissonne part avec cette question ; elle rencontre des porcs-épics, pas trop différents d’elle. Elle leur emprunte leurs longues piques. Avec cette allure, rencontrant d’autres petits animaux avec des moustaches tombantes et presque sans poils, la voilà glabre avec les mêmes moustaches. Puis devant des chiens à poils longs, des poils lui poussent, devant un cheval, un flamand rose… à chacun elle emprunte quelque chose… Mais elle ne correspond jamais au prochain qu’elle rencontre et finit par ne plus ressembler à rien ni à personne et désespère jusqu’à ce que, miracle ! tous les animaux viennent l’appeler pour être ses amis, malgré (ou à cause de ) son allure bizarre et composite.

Quelle leçon donne cet album ? Il décrit d’abord le processus du désir d’ami : l’envie être comme lui/ elle/eux. Puis la difficulté du « comme eux » qui exclut aussi bien le « je » que le « nous » et tous les autres… La conclusion qui semble dire que du composite nait le succès est un peu discutable, tant cette petite hérissonne à l’air de s’être perdue, mais cela reste un point de vue intéressant, dédramatisé par la fantaisie du trait et le comique des situations.