Grandir

Laëtitia Bourget & Emmanuele Houdart

(Les Grandes Personnes) 2019

Ce changement-là…

Par Michel Driol

S’il est un thème récurrent en littérature pour la jeunesse, c’est bien celui-là. On s’attend donc, avec un tel titre, et deux auteures qui travaillent ensemble depuis 2002, à une grande originalité dans le propos et le traitement graphique. Et, disons-le d’emblée, on n’est pas déçu. Dès la couverture, un bandeau coulissant dévoile ou cache un visage à deux âges de la vie, avec, paradoxalement, la vieillesse à gauche et la jeunesse à droite. Ainsi, le dispositif laisse s’éloigner la jeunesse vers la droite, et quitter la page, pour laisser place à une maturité qui envahit la couverture.

S’il est un thème récurrent en littérature pour la jeunesse, c’est bien celui-là. On s’attend donc, avec un tel titre, et deux auteures qui travaillent ensemble depuis 2002, à une grande originalité dans le propos et le traitement graphique. Et, disons-le d’emblée, on n’est pas déçu. Dès la couverture, un bandeau coulissant dévoile ou cache un visage à deux âges de la vie, avec, paradoxalement, la vieillesse à gauche et la jeunesse à droite. Ainsi, le dispositif laisse s’éloigner la jeunesse vers la droite, et quitter la page, pour laisser place à une maturité qui envahit la couverture.

L’album conjugue un texte d’une grande précision et sobriété, d’une écriture millimétrée pleine d’échos, avec des illustrations qui, au contraire, foisonnent de détails dans un univers imaginaire où se mêlent l’humain, l’animal et le végétal. Passées les premières pages, consacrées à l’arrivée au monde (D’abord je n’étais pas là /et puis j’étais là mais alors juste moi), le texte articule ensuite des propositions à l’imparfait (page de droite) avec d’autres au passé composé, page suivante, à gauche. (J’étais petite/je suis devenue grande). Ainsi, par métamorphoses successives, grandir apparait comme une série de transformations, les unes positives (de l’insouciance à l’utilité) les autres négatives (de l’entourage à la solitude). Car Grandir n’accompagne pas simplement, comme souvent en littérature de jeunesse, l’enfance et l’adolescence, il embrasse une vie entière, de la naissance (première image, une fusée qui se dirige vers le bas de la page, vers des verdures, jusqu’à la mort (dernière image, une fusée identique ou presque qui s’éloigne du bas de la page, qui quitte les verdures pour aller au-delà de l’espace physique de l’album). La vie est ainsi perçue comme une série de métamorphoses, physiques, psychologiques, affectives, relationnelles, comme une sorte de mouvement perpétuel qui fait passer d’un état à l’autre.

On ne peut donc s’empêcher de penser à la littérature baroque, au Ronsard de l’Hymne de la mort :

Mais la forme se change en une autre nouvelle,

Et ce changement-là Vivre au monde s’appelle,

Et Mourir, quand la forme en une autre s’en va…

De fait, les illustrations d’Emmanuelle Houdard dans leur complexité s’inscrivent aussi dans cette vision baroque du monde, où tout se transforme, où rien n’est stable, où les passages d’un ordre à l’autre sont possibles : les pieds sont des racines, les humains peuvent avoir des ailes ou porter une maison sur leur dos… Elles rendent compte d’une vision du monde parfois cruelle (le contraste entre l’enfant roi, choyé, auquel des animaux, comme trois rois mages, apportent des présents et la vieille femme seule devant un gâteau qu’on dirait d’anniversaire, mais sans bougies ou convives autour…), parfois pleine de fantaisie (l’image de la femme indépendante, chargée à outrance dans ses multiples poches de crayons, ciseaux, herbes, pelotes de laine…).

Ce voyage à travers une vie est avant tout un hymne à l’existence : s’il est parfois cruel, on l’a dit, il n’est jamais mièvre et surtout invite à savourer chaque instant pour ne rien regretter. Un album qui donne envie de réécouter Violetta Parra chanter Gracias a la vida…

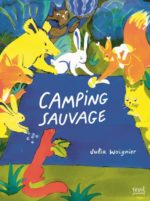

On retrouve avec plaisir l’univers particulier de Julia Woignier (auteure de La Clé chez Memo, en 2016). Comme dans cet album, plusieurs animaux font une « expérience », au sens le plus noble d’expérimentation, de découverte, de présence au monde et de relation à l’autre. Au premier jour de l’été, un sanglier, une belette, un chat, un ou deux lapins, un écureuil, un renard, et d’autres… partent faire une randonnée en montagne. Marche fatigante et belle, pique-nique au sommet, installation de la tente dans un lieu enchanteur ; les amis ne voient pas les taches colorées qui signalent un animal bizarre, un peu… sauvage, qui les épie. La pluie qui inonde la vallée et les fait se réfugier dans l’arbre provoque leur rencontre avec le « fauve ».

On retrouve avec plaisir l’univers particulier de Julia Woignier (auteure de La Clé chez Memo, en 2016). Comme dans cet album, plusieurs animaux font une « expérience », au sens le plus noble d’expérimentation, de découverte, de présence au monde et de relation à l’autre. Au premier jour de l’été, un sanglier, une belette, un chat, un ou deux lapins, un écureuil, un renard, et d’autres… partent faire une randonnée en montagne. Marche fatigante et belle, pique-nique au sommet, installation de la tente dans un lieu enchanteur ; les amis ne voient pas les taches colorées qui signalent un animal bizarre, un peu… sauvage, qui les épie. La pluie qui inonde la vallée et les fait se réfugier dans l’arbre provoque leur rencontre avec le « fauve ».